グリーンネットまほら:インタビュー Vol.01

海運、造船、と、海にお世話になっている私どもの業界として、環境問題にもっと目を向けること、

そして、わたくしたちが身の回りでできる環境保全活動とは何か?を見つめなおすために、

会員や会員外の企業や団体の活動・取組をご紹介、また、ネットを離れて実際の活動に会員のみなさまとともに参加してみようという試みを展開する場を開設いたしました。

その名も「グリーンネット・まほら」。

“海ごころ”を取り戻す・・「海と日本 PROJECT」

第一回目の今回は、7月20日付で国土交通大臣より、

令和3年「海の日」海事関係功労者大臣表彰を受けられました日本財団の常務理事・海野光行氏に“海と日本PROJECT”の活動についてお話をうかがいました。

↑ 海野光行氏

海と日本PROJECTでは、総合海洋政策本部、国土交通省、日本財団の旗振りのもと、

私たちを支えてくれる海の現状を伝え、海を未来へつないでいくためのアクションの輪を日本全国に広げております。

海を学ぶ、海をキレイにする、海を味わう、海を体験する、海を表現する等、そのアクションは多岐にわたります。

↑ 右:海野光行氏 左:聞き手・マリンネット編集部 田中克希

(編集部) 具体的にはどのような活動をしているのでしょうか?

海野

「日本全国のネットワークを使って、子どもたちが海に親しんでくれるような活動を行っています。

2020年はコロナ禍で自宅待機をしていた子どもたちのために、オンラインのイベントを数多く行いました。 同年4月にスタートした”stay home with the sea”という企画 ( https://uminohi.jp/stayhomewiththesea/ )では、 学校の先生や東京大学の教育学部の方にも手伝っていただき小学4~6年生向けに、 4教科だけでなく海についても学べる「ウミドリる」の制作をしました。他にも海の食材を使ったメニューを考えるコンテストを開催し、 多くの親子に参加いただきました。実はこの企画は、コロナ禍で子どもが家にいるのに手伝いをしないという声を聞き、料理を手伝ってはどうかいうことで始まりました。 このコンテストを機に魚をさばけるようになった子どももいます。」

2020年はコロナ禍で自宅待機をしていた子どもたちのために、オンラインのイベントを数多く行いました。 同年4月にスタートした”stay home with the sea”という企画 ( https://uminohi.jp/stayhomewiththesea/ )では、 学校の先生や東京大学の教育学部の方にも手伝っていただき小学4~6年生向けに、 4教科だけでなく海についても学べる「ウミドリる」の制作をしました。他にも海の食材を使ったメニューを考えるコンテストを開催し、 多くの親子に参加いただきました。実はこの企画は、コロナ禍で子どもが家にいるのに手伝いをしないという声を聞き、料理を手伝ってはどうかいうことで始まりました。 このコンテストを機に魚をさばけるようになった子どももいます。」

(写真提供:海と日本PROJECT)

海野

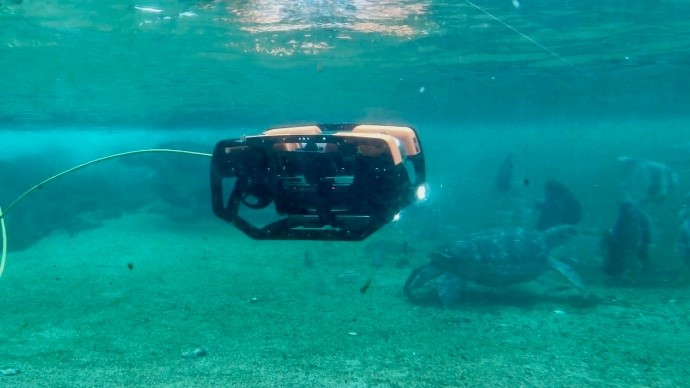

「その他、難病をかかえて外に出られない子どもたちに海を体験してもらうため、

水中ドローンやVR技術を用いて子どもたちが水中を体験できるような授業を院内学級で実施しました。」

いろいろな活動を行っているのですね。

海野

「他にも、海の職業をよく知らない子どもたちが多くいることが分かり、

海に関する職業を実体験ができるプロジェクトを2年ほど続けています。

海に関係する職業は、船員や海運企業だけではありません。

色々な職業に触れてもらうため、例えば水産加工の現場で商品づくりをしたり、

子どもたちが描いた絵を用いて商品化したりといった体験もしてもらいました。

また、海と気候変動は関連していますので、例えばお天気キャスターも海に関する職業の一つだと思っています。

テレビ局と連携して体験の場をつくったりもしました。」

リアルキッザニアですね。(笑)

海にかかわる仕事の人手不足が問題になっていますね。

海野

「その理由は、海との関わりが希薄だからだと考えています。海と日本PROJECTではこれを解消しようと、

研究者の育成のプログラムも行っています。

海や水産、環境問題などあらゆる研究をしている中高生を支援しています。

参加してくれた中学生の発表の中には、審査員の先生も驚くほどの素晴らしいプレゼンテーションもありました。

学校教育の枠を超えて好きなことを突き詰めて研究した生徒はきっと何かの第一人者になったり、

研究者として活躍すると思います。こういった中高生に、将来海に関わる職業についてもらいたいです。」

(写真提供:海と日本PROJECT)

このような活動を始めようと思ったきっかけは何ですか。

海野

「子どもたちの海離れが深刻であることを、仕事をしていて感じることがありました。

そこで実際に全国の小中学校をすべて調査したところ、臨海学校が行われている学校はほとんどなく、

海洋教育を行っている学校でさえ全体の15%程度しかないということが分かりました。これは東日本大震災の津波の影響で、

海が危険だという印象を持っていることが一因だと思っています。」

子どもたちの海離れが進んでいるのですね。

海野

「過去には、日本人の海への意識や行動の実態を明らかにするため「海と日本」に関する意識調査を行いました。

その結果、50代・60代の4割が「海にとても親しみを感じる」と答えていた一方、

10代・20代の若年層では4割が「親しみをあまり感じない」という回答でした。

10代・20代は海での楽しい経験が少ないことが、同調査でわかっています。

海への関心がない若年層が成長したとき、職業選択の場面で船乗りをはじめ、 海に関わる職業にはつかないのではないでしょうか。そして親になったとき、 子どもに「海に行こう」といわない。これでは負のスパイラルとなってしまいます。 「海でこんなことしたな、これが楽しかったな」という気持ち、“海ごころ”を少しでももっていただき、 負のスパイラルを止めたいと思っています。小中学生にゴミ拾いなどのイベントに参加してもらうと、 その時感じたことを家で話して、親の意識も変わってくるんですよ。

海への関心がない若年層が成長したとき、職業選択の場面で船乗りをはじめ、 海に関わる職業にはつかないのではないでしょうか。そして親になったとき、 子どもに「海に行こう」といわない。これでは負のスパイラルとなってしまいます。 「海でこんなことしたな、これが楽しかったな」という気持ち、“海ごころ”を少しでももっていただき、 負のスパイラルを止めたいと思っています。小中学生にゴミ拾いなどのイベントに参加してもらうと、 その時感じたことを家で話して、親の意識も変わってくるんですよ。

海運業界に必要なことはなんでしょうか。

海野

「 「海事」ではなく「海洋」について、企業は何ができるか考えていくべきだと思います。

「海事」は海の上の経済活動が中心だと思います。

「海洋」という広い視点で、環境についても考えていかなければ状況が変わらないと思います。 海の上で経済活動しているのだからきちんと海に返してほしい。 世界中の人にとって、喫緊の課題は環境問題および気候変動です。 地球の7割以上は海ですので、海を知らずに環境問題に取り組むことはできないと思っています。」

「海洋」という広い視点で、環境についても考えていかなければ状況が変わらないと思います。 海の上で経済活動しているのだからきちんと海に返してほしい。 世界中の人にとって、喫緊の課題は環境問題および気候変動です。 地球の7割以上は海ですので、海を知らずに環境問題に取り組むことはできないと思っています。」

日本財団では「海と日本PROJECT」以外にもさまざまな活動を行っていますが、

その一つが「オーシャンイノベーションコンソーシアム」の事務局としての活動です。

「オーシャンイノベーションコンソーシアム」とは、海洋開発市場で必要とされる技術者の育成をオールジャパンで推進すべく、 産学官公で取り組むための統合的なプラットフォームです。 大学生を中心に社会人にもさまざまなセミナーや体験学習、留学等のプログラムを用意し、海洋開発を担う人材の育成に貢献しています。

「オーシャンイノベーションコンソーシアム」とは、海洋開発市場で必要とされる技術者の育成をオールジャパンで推進すべく、 産学官公で取り組むための統合的なプラットフォームです。 大学生を中心に社会人にもさまざまなセミナーや体験学習、留学等のプログラムを用意し、海洋開発を担う人材の育成に貢献しています。

2017年2月現場体験「ちきゅう」見学セミナー( https://project-kaiyoukaihatsu.jp/ )

洋上作業のためのサバイバルトレーニング実施の様子

(編集部) オーシャンイノベーションコンソーシアムとは、どのような活動なのでしょうか?

海野

「日本の海の資源を、日本の技術者によって開発していきたいという思いからスタートしたのがオーシャンイノベーションコンソーシアムです。

日本財団をプラットフォームとして、産官学が一体となって知見を吸収し、

学びの機会をつくっています。日本の海には天然資源がありますが、この調査や開発を進めていくのに一番大事なのは“ひと”です。

能力のある技術者をどれくらい育てられるかがポイントだと思います。この取り組みは2016年にスタートしましたが、

例えば洋上風力は当時日本で実証が進んでいなかったため、メキシコ湾、北海、オランダ、スコットランドなど技術開発が進んでいる国で技術を学ぶ必要がありました。

現在も留学制度・サマースクールを実施し、海外と連携をとりながら日本の技術者、大学生を送り込んで知見を吸収するプロジェクトを進めています。」

日本の海の資源の調査や、洋上風力の開発が進んでいるのですね。

海野

「これらの開発・利用は急速に進めなければなりません。

日本近海にはメタンハイドレートや海底鉱物、天然資源が数千mの海底にありますが、

それらを効率よく生産するための技術・商用化には時間がかかります。

また、菅総理の所信表明演説では2050年カーボンニュートラルを目指すことが宣言されています。

洋上風力は2040年までに3000~4500万kWを目標としており、これは原発で30~45基に相当する出力です。」

オランダの海洋開発サマースクールで洋上風車の基礎部品製造を見学

スコットランドで世界初の浮体式洋上風力発電所Hywind Scotlandの見学

石油・天然ガスといった資源開発について、環境問題を受けてトレンドは変わっていますか?

海野

「トレンドもニーズも変わっています。政府の方針としても、

再生可能エネルギーを重要視しています。化石燃料だけでは企業が成り立たなくなってきますので、

日本の企業としても技術力を上げなければなりません。ただ、海洋開発で得た知見は洋上風力でも必要になりますので、

石油・天然ガスの研修もメキシコ湾などで行っています。」

海洋開発の技術者はどれくらい必要なのでしょうか?

海野

「2015年の海の日に安倍前総理が、当時2000人程度しかいなかった海洋開発の技術者を2030年までに10000人目指すと宣言しました。

この宣言を受けて日本財団がコンソーシアムを立ち上げました。現在も目標に向けて奮闘中です。」

社会人教育ではどのようなことをされていますか?

海野

「先述のような技術の進んだ国でのインターンシップのほか、各企業の若手技術者を対象にしたセミナーも行っています。

例えば洋上風力については技術のみならず法整備の部分や、プロジェクトマネジメントなど、

実践的な知識を身に付けるための内容となっています。シンガポール、ドバイ、ロンドンなど各地から先端の技術者、

法令関係の専門家を呼んで日本で開催しています。洋上風力は漁業との共生が世界でも問題になっていて、日本でも必ず同様のことが起こります。

それをどう解決するかがプロジェクトマネージャーに必要な知識となります。技術だけでは進められないんです。」

環境問題を考える上でも、海洋開発技術者の育成が必要なのですね。

海野

「環境問題はいまや無視できない、当たり前の問題になっています。

急に始まったように感じている人もいますが、日本が気付かないうちに世界は動いていました。

ビジネスにおいても何が必要なのか、考えなければならないと思います。」

海野光行(うんの みつゆき)

1968年生まれ 静岡県出身

1990年 日本財団入会

2005年6月 海洋グループ海洋安全チームリーダー

2009年4月 海洋グループ長

2011年4月 常務理事

1968年生まれ 静岡県出身

1990年 日本財団入会

2005年6月 海洋グループ海洋安全チームリーダー

2009年4月 海洋グループ長

2011年4月 常務理事