船舶管理業務特集②船舶の安全運航を支える船舶管理の最前線

※前回はこちら

本特集では、船舶管理業務の現状に焦点を当てている。前回の第1回目では、NSユナイテッド海運の船舶管理業務(陸上職)の担当者へインタビューを行い、船員の職場環境改善への取り組みについて紹介した。第2回目は、同社が保有・管理する撒積貨物船“NSU ULTIMATE”に訪船し、前編では船長へのインタビュー、後編では、航海士、及び機関士の方へ、船内の生活環境に関するインタビューを行った。

“NSU ULTIMATE”は2017年に竣工したケープサイズバルカーで、過去に「ベストクオリティーシップ 2023※」を受賞している。

※詳細URL:https://www.nsuship.co.jp/ja/news/news7084976209588028629/main/0/link/filedownload.php.pdf

≪インタビュー前編≫

前編では、船長 上甲 哲也氏に本船の概要と、船長ご自身の経験や昨今の船上生活における環境の変化などについて話を聞く。

――本船の航路について教えていただけますか。

本船は主に鉄鉱石や石炭輸送に従事しております。今航はオーストラリアが積地で、日本で揚げ荷を行います。

――上甲船長のご経歴をお聞かせください。

当社に入社後約7年間の海上職を経て、その後5~6年のスパンで陸上勤務と海上勤務を交互に勤め、現在海上職に戻り5年目です。船長歴は約3年です。

――コロナ禍の直前に現在の海上職に戻られたのですね。

コロナ禍では入港時に上陸が一切できず、船員交代も非常に困難な状況でした。船員は乗船期間に制限があるため、船員交代のためだけに港に寄港することもありました。

――海上勤務において、大変だと感じる点は何でしょうか。

乗船期間が約6か月と長く、その間自宅に戻れないことや、船が24時間稼働しているため、常に緊張感が伴い気を休める時間が無いことです。一方、航海中の業務量については、皆さんが思うほど多くないかもしれません。乗船中は通勤が無く、食事の準備や後片付けも担当者がいるため、比較的自分の時間を持つことができていると思います。

――船種によって、業務負担に違いはありますか?

一等航海士になるまで、主にタンカーに乗船していましたが、毎回マラッカ・シンガポール海峡※を通峡しなければならないため、そのたびに緊張感を感じていました。

タンカーではPSCの他に、オイルメジャー(主要石油会社)や用船者から求められる検査を受ける必要がありました。検船内容についてもタンカーはかつて、深刻な環境汚染や大規模な火災を引き起こすような大きな事故があったため検査項目が多く、以前はバルカーより厳しかったと思います。現在はバルカーについてもライトシップ※による検船時の要求事項が厳しくなっていて、検船の基準に関してタンカーとの差が小さくなっていると感じます。

※マラッカ・シンガポール海峡:世界で最も混雑している海峡の1つと言われ、狭い水路や浅瀬が多く、高い操船技術が求められる。

※ライトシップ(Rihgtship):検査結果や運航履歴などを基に船舶の「Safety Score」や「GHG Rating」を算出する海運リスク管理会社である。この評価は、荷主や用船者の船舶選定に重要な参考情報となる。

――乗船中に気分転換をするための方法はありますか?

運動をする機会があまりないため、船内のジムで体を動かすようにしています。また、航海中の土曜日などの休前日には、当直者以外のメンバーと、たこ焼きや焼肉パーティーなどを開催してリフレッシュしています。

――本船は日本~東オーストラリア航路とのことですが、PSC(Port State Control、寄港国による船舶の検査)は厳しいですか。

今航海のオーストラリア寄港時に、AMSA(Australian Maritime Safety Authority:オーストラリア海上安全局)によるPSCがありました。前回は2021年だったため、最近のオーストラリア寄港時には常にPSCに対応できるように準備していました。検査内容に関しては様々な項目がありますが、救命設備、消火設備、油濁防止、バラスト水の記録に関して、AMSAでは他の国のPSCと比較して特に細かくチェックされる印象です。

――IACS(国際船級協会連合)の統一規則が策定され、船上でのサイバーセキュリティ要件が厳しくなりましたが、どのような対応をされていますか?

当社のSMS(ISMコードに則った安全管理システム)に従い、年に3回、乗組員向けの教育の場を設けています。

実情として、本船宛てに送られてくるなりすましメールやスパムメールは、既にかなり多くなっています。「To Master(船長宛て)」や、本船名、業界用語がメッセージ中に含まれており、文章が巧妙に作られています。これらのメールには支払いの催促や、本文中のリンクをクリックするように促す内容が多く、そのようなメールは基本的に削除しています。判断に迷った際は、担当部署に連絡をするようにしています。

――船上の労働・生活環境に関して、2013年に発効したMLC,2006(海上労働条約)による変化はありましたか?

弊社の管理船はもともと船内環境が整っていましたので、MLC発効による大きな変化は感じていません。一方で、MLC条約によって労働時間に制約が設けられたことから、船の運航上、どうしても守れない場合があり、結果として要求される書類や資料が増えたという側面があります。

――本船では、スターリンク(船上で高速インターネットを利用できる衛星通信サービス)を導入されていると伺いましたが、実際の状況はいかがでしょうか。

スターリンクを導入して1年ほど経ちましたが、Eメールの送受信が速くなり、業務負担がだいぶ軽減されました。日本~オーストラリア航路でも、以前は特定の海域や天候によって通信速度が低下することがありましたが、現在ではそのような問題は解消されています。

――スモーキングルームも設置されていると伺いました。

1年ほど前までは、サロン(職員が休憩時等に使う共有スペース)が職員用の喫煙ルームとなっていました。現在では別の場所にスモーキングルームを設置し、分煙化しています。非喫煙者もいるため、分煙化されたことで生活環境が改善されたと感じています。

≪インタビュー後編≫

後編では、航海士、機関士の方に話を聞く。9ヵ月間の乗船期間を満了し、下船予定の三等航海士 枝常 楽(えだつね がく)氏、交代者として乗船した三等航海士 有吉 萌世(ありよし ももよ)氏、引き続き乗船する三等機関士 林 和佳奈(はやし わかな)氏に、主に船上での生活について話を聞いた。

航海士、機関士はそれぞれ海技士(航海)、海技士(機関)の資格を有している。航海士は4時間ごとの航海および荷役当直業務の他、貨物管理、船体、甲板機器、荷役設備の整備等を行い、機関士は主機関(推進機関)や発電機、ボイラーといった機械装置全般と電気システムの操作、保守、修理を担当している。機関士は日中業務で、夜間のエンジンルームは遠隔監視装置により監視されている。

――皆さまが、海上職の道を目指したきっかけと、実際に乗船した感想を教えてください。

枝常氏(航海士):学生の頃から、『船の仕事はカッコイイ』、『旅ができる』など、色々な憧れを抱いていました。乗船してみて、実際に陸上では経験できないことがたくさんありました。自分にとって印象的だったのは、一緒に当直をしていたフィリピン人船員と親しくなり、家族や恋人など、様々なプライベートの話をしたことです。

有吉氏(航海士):高校生の頃、海洋調査に興味を持ったことがきっかけで、船に乗る仕事があると知り、この道を目指すことに決めました。本船は4隻目で、これまでパナマックス(パナマ運河を通峡可能な最大船型、概ね8.2万トン)、ヴァーレマックス(40 万トン型鉱石船)に乗船経験があります。いろいろな場所に寄港しますが、実際には荷役が忙しくて上陸できないことが多いです。船内生活の楽しみは食事です。パーティーなどで皆さんと喋りながら食事をする時間が好きです。

林氏(機関士):若いうちにしかできないことをしたいと思い、この仕事に就きました。機械の構造などに興味があったので、機関士を希望しました。機関士の業務は、比較的睡眠時間を確保しやすく、またエンジンルームが寒くない点は魅力の一つだと感じます。主機の運転中は、音が大きくて声が通りませんが、相方(一緒に作業をする船員)とは、指を差して「アレ」と言えばコミュニケーションを図ることができる関係です。

上甲船長:女性の機関士が珍しいということで、先日AMSAが乗船したときに林さんがインタビュー※を受けていました。

(※Facebook: Australian Maritime Safety Authority – AMSA、1/17 8:00に掲載)

――船上での気分転換はどのようにしていますか?

枝常氏(航海士):林さんが、スイーツを作ってくれます。

林氏(機関士):シュークリームやモンブラン、ティラミスなど、船内にある材料で作っています。オーストラリアではイチゴを買ったのですが、寄港地で買った私用の食材をスイーツの材料にすることもあります。

枝常氏(航海士):「明日作るよ」と教えてもらうと、前日から楽しみです。ワッチ(当直)も気合が入ります。

――船内でよく食べるものはありますか?

先日、中国のドックから出渠した後は、中国料理が続いていました。寄港国に合わせてメニューを考えていただいたのかもしれません。チーフコックはフィリピンの方で、日本食もよく作ってくれます。“かつおぶし”や“出汁”といった単語も認識されています。

船内の居住スペースの一例として、船橋後方の居室を見せていただいた。

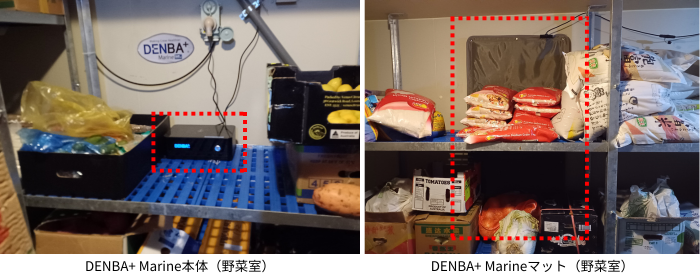

また本船では、野菜室に食品鮮度保持装置のDENBA+ Marineを搭載している。マット(右写真)の周囲1.5m以内に保管されている野菜(特に水分の多い葉物野菜等)に効果があり、新鮮な状態をより長く保つことができる。

今回の訪船インタビューを通じて、船内設備が船員に配慮して整備されていることや、船員同士が円滑なコミュニケーションを図っている印象を受けた。船は航海に出ると閉鎖空間となり、貨物や人命を運ぶという責任ある業務だが、陸上との連携や、船員一人ひとりが息抜きの方法を見つけることで、良好な職場環境を保つことができると感じた。安全運航を担い、海運業界を支える船舶管理業務や海上の仕事に引き続き注目していきたい。