第7回 オフハイヤー:期間の喪失

オフハイヤー:期間の喪失

1.期間の喪失

前回(第6回 オフハイヤー:船主が勝利した重要判決の紹介)ご紹介したように、一般的なオフハイヤー条項の下でオフハイヤーが成立するためには、

「①本船の完全な稼働を阻害すること」と「②オフハイヤー条項で定めるオフハイヤー事由が発生したこと」に加えて、オフハイヤー事由により、「③実際に期間を喪失したこと」が必要です。

この「期間の喪失」については、オフハイヤー期間の計算の仕方について、Period Off Hire(期間オフハイヤー)とNet Loss of Time Off Hire(正味喪失時間)の2種類があります。 これらはオフハイヤー条項の定め方次第であり、典型的にはSHELLTIME3はPeriod Off Hireを定め、NYPEシリーズやSHELLTIME4はNet Loss of Time Off Hireを定めています。

2.Period Off Hire

例えば、次のような条項がPeriod Off Hire(期間オフハイヤー)条項です。

(本船の業務を復帰するに実効ある状態に戻るまで、傭船料の支払いを中断する)

Period Off Hire(期間オフハイヤー)条項における期間の計算は、オフハイヤー事由が始まった時点からオフハイヤー事由がなくなった時点までの期間を単純に計算します。

3.Net Loss of Time Off Hire

例えば、つぎのような条項がNet Loss of Time Off Hire(正味喪失時間)条項です。

(それによって喪失した期間について、傭船料の支払いを中断する)

Period Off Hire(期間オフハイヤー)条項では期間の計算をグロスで行うのに対して、Net Loss of Time Off Hire(正味喪失時間)条項ではネットの計算を行います。

すなわち、「傭船者が指示した業務を実施する上で実際にかかった時間」と「オフハイヤー事由がなければかかったであろう本来の時間」とを比較し、 実際にオフハイヤー事由によって傭船者が喪失した期間のみがオフハイヤーとなります。

Period Off Hireの場合、オフハイヤー事由が始まった時点からオフハイヤー事由がなくなった時点までの期間がすべてオフハイヤーとなるため、オフハイヤーは14日間となります。

他方で、Net Loss of Time Off Hireの場合、クレーンの故障によって期間が延長した6日間(14日-8日)がネットの喪失した期間としてオフハイヤーになります。

4.Put-back条項

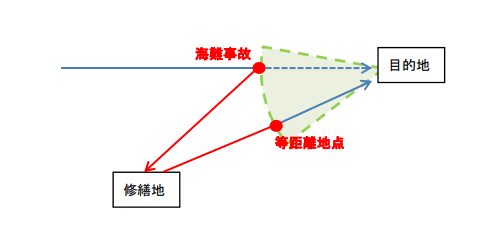

航行中海難事故が生じ、本船の修理などのために本船が離路した場合、NYPE1946フォームのもとでは、“…the payment of hire shall cease for the time thereby lost” (それによって喪失した期間について、傭船料の支払いを中断する)ことから、海難事故によってオフハイヤー事由が始まってから本船の修繕が完了するまでがオフハイヤーとなります。

他方で、NYPE1993フォームやNYPE2015フォームでは、傭船料の支払いの再開時期を遅らせており、離路または引き返した場合に関して、次のようなPut-back条項があります。

(本船が離路を開始し、又は引き返し始めた時から、本船が再びその開始地点又は目的地から等距離の地点において航海を再開するまで、傭船料の支払いを中断する)

この条項の効果により、航行中海難事故が生じ、本船の修理などのために本船が離路した場合は、海難事故によってオフハイヤー事由が始まってから、 (本船の修繕が完了し、)離路した際の目的地との距離と等距離の地点で航海を再開するまでの期間がオフハイヤーとなります。

マックス法律事務所 業務

■海事紛争の解決 ■海難事故・航空機事故の処理 ■海事契約に対するアドバイス ■諸外国での海事紛争の処理■海事関係の税法問題におけるアドバイス■船舶金融(シップファイナンス)の契約書の作成等 ■海事倒産事件の処理・債権回収 ■貿易・信用状をめぐる紛争処理 ■ヨット・プレジャーボートなどに関する法律問題 ■航空機ファイナンス(Aviation Finance)■エスクロー口座業務

著作権

・「5分でわかる海事法」(https://www.marine-net.com/static/5minMaritimelaw/index.html)に掲載している情報、写真および図表等全てのコンテンツの著作権は、マックス法律事務所、マリンネット、またはその他の情報提供者に帰属しています。

・著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、コンテンツの複製や要約、電子メディアや印刷物等の媒体への再利用・転用は、著作権法に触れる行為となります。

・「私的使用」1あるいは「引用」2の行為は著作権法で認められていますが、その範囲を超えコンテンツを利用する場合には、著作権者の使用許諾が必要となります。また、個人で行う場合であっても、ホームページやブログ、電子掲示板など不特定多数の人がアクセスまたは閲覧できる環境に記事、写真、図表等のコンテンツを晒すことは、私的使用の範囲を逸脱する行為となります。

1. 著作権法第30条 「著作物は、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」

2. 著作権法第32条 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」

免責事項

「5分でわかる海事法」のコンテンツはマックス法律事務所殿から提供を受けているものです。よって、マリンネット(株)が作成するマーケットレポート等、オンライン又はオフラインによりマリンネット(株)が提供する情報の内容と異なる可能性があります。

従いまして、マリンネット(株)は本「5分でわかる海事法」の記載内容を保証するものではありません。もし記載内容が原因となり、関係者が損害を被る事態、又は利益を逸失する事態が起きても、マリンネット(株)はいかなる義務も責任も負いません。

本コンテンツは分かりやすさを優先しており、不正確な表現が含まれている可能性があります。詳しくはマックス法律事務所までご連絡ください。

第6回へ

第6回へ