舷門にノルウェー人が

22時過ぎ、甲板手が「セコンドエンジニア、変な野郎が舷門にきているので、何の事か聞いてください」というので見に行くと、背の高いでっかいノルウェー人がいた。

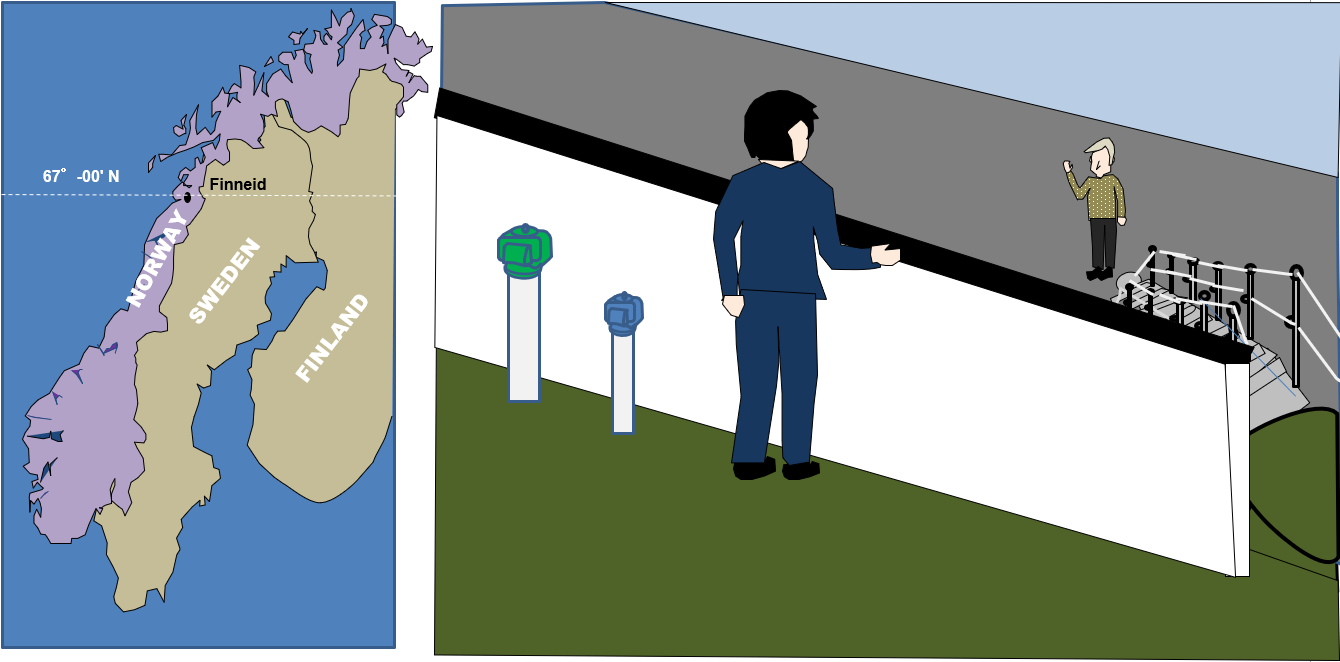

ここは北緯67度、外は未だ明るく昼のようだった。男は必死になってものを飲むしぐさを繰り返し、「ウオッカ、ウィスキー ノーチケット」と言うのであった。

(ふーん なんだろうな)

昨日、フィンネッド入港着岸作業の際、英語の余り判らない本船の船長がパイロットの操舵号令を理解せず無視し、適当に自分の考えで船首・船尾に操舵号令を出して操船した為、ノルウェー人パイロットが激高、ブリッジにある有線マイクを船長に投げつけたという酷い話を甲板手から聞いていた松太郎。

ここは名誉挽回、日本人を見直してもらわねば、と一生懸命、聞き取ろうとするのであった。

配給券切れから訪船

彼の言おうとしていることがやっと分かってきた。アルコール中毒者が多いノルウェーでは政府がアルコールを規制しており、国民1人が飲める1年分のアルコール配給券を配布しており、酒屋は配給券と交換でアルコール類を売っている。彼は配給券を全部使いきってしまった為、アルコールが買えないでいた。そこへ、海事会社の友人から入港している外国船がいるから、こっそり乗組員から融通してもらったらいいと言われて、町からここまできたとのことであった。

船にもアル中気味の人間がいるが、こういう北端の寒い国では体の中でアルコールを燃やし、寒さを凌ぐことが多いのだろう。そんな習慣が常態化してアル中患者が他の国より多くなっているのかも知れない。と 松太郎は想像するのであった。

フィンネッド入港前に船長がボンド品(免税品の酒&たばこ類)をシールしてしまったので、飲みかけのウィスキー角瓶しか持っていなかった松太郎は、三機士のビール一箱と二航士のサントリーウィスキー(通称 だるま)を買い取って、彼と士官食堂で飲むことにした。彼は売ってくれ、売ってくれとしつこく言うのだが、売ればノルウェーの法律に触れヤバクなるので、とにかく本船に乗船させてビールを飲みながら話を聞くことにした。

さっそく三機士がビール一箱を献上しに持ってきてくれたので三機士も加わってまずは冷えたビールでともに乾杯した。アルコールが切れていたノルウェー人はものすごい勢いで一気飲みし2缶めも空けた。彼とのボディランゲージを含めての歓談は進み、バイキングの話になっていた。

23時を少し過ぎ、うっすらと日が霞んできていた。日が落ちたのだ。

バイキングを解説

彼の言によると 現在は小国になってしまったが、バイキングの頭目はデンマーク王族で、その親類筋がノルウェー王族なのだそうだ。デンマーク王族先祖とその配下達は広く北海沿岸を征服して、大いに国土を広げていたので、昔のデンマークはノルウェーを属国とする海の大帝国だったんだ、と。

(そういえば、氷の大地 グリーンランドはデンマーク領だったなァ)

彼の先祖達はフィヨルドの隠れ家から北海に出て南はドイツ、オランダ、フランスの海岸を荒らしまわり、西はイギリスからアイルランド、遠くは北のアイスランドの沿岸をも荒らしまわって、食い物、ワイン、コニャック、財物、果ては女性までも奪ってはフィヨルドの隠れ家に戻ることを繰り返していたのだそうだ。

彼ら海賊に荒らされた国の海軍軍艦に追いかけられても、入り組んだフィヨルドに逃げ込めば大丈夫だったのだそうだ。昔は海図もなく、ブイ標識もなかったから、土地勘のない海軍軍艦は怖くてフィヨルド内に入って来なかったとのこと。勇敢にもフィヨルド内に入った軍艦はフィヨルド内でバイキング仲間が撃退し、二度と来られないようにしたとのこと。

フィヨルド内は湖のように穏やかだし、嵐になっても周りの山が風を遮って船を護ってくれるので船の隠れ家には最適だったのだ と。

そして、悔しそうに付け加えるのであった。「酒も好きなだけ 好きなように 飲めたんだ」と。

ノーベルはノルウェー人?

ビール1箱はあっという間に空になり、角瓶に移っていた。彼は水割りでなくストレートを希望したので、三機士がダブルの氷割を作ってやった。三機士と松太郎は水割りにした。

話はノーベル賞に及んでいた。

彼曰く「ノーベルはノルウェー人でバイキングの為に火薬を発明したんだ。だから、スウェーデンではなく、ノルウェーがノーベル賞を授与するのが本筋なんだ」と息巻くのだった。

ほんとかいな。アル中の戯言?じゃないのと本気にしない乗組員。

白夜の朝に車で帰宅

忘れていたが、彼は町からどうやって本船にやって来たんだっけ。

聞けば車を運転してきたという。こりゃー まずい。氷割ウィスキーコップを彼から取り上げ、「酒飲み運転でつかまっちまうんじゃないの」と問えば「ビールごとき、たいしたことない」との返事。とにかく、飲み会はお開きにして彼を帰すことにした。外はもう、少しずつ明るさを増してきていた。朝になったのである。

時計は 午前0 時10分を指していた。たった1時間10分の夜、白夜は過去のものになっていた。

アル中ノルウェー人は帰り際、未開封サントリーウィスキー(だるま)を睨んで帰ろうとしなかった。またしても売ってくれ、売ってくれのシュプレヒコール。

「絶対に家に帰ってから飲むから、車で帰宅するが、絶対事故を起こさないから、家までは絶対にウィスキーの瓶開けないから、頼む」

大きな図体を畳んで今にも泣かんばかりである。

「 ZETTAI NI IE MADE NOMUNA ! AKERUNA!」

としつこく言い聞かせ、〝だるま“ にマジックで『Don’t Open』と書き、無償でかわいそうなアル中ノルウェー人にウィスキー瓶を渡したのだった。

その後、本船出港まで 白夜が2度訪れたが、アル中ノルウェー人が再び本船に来ることはなかったし、現地警察が本船を巡察に来ることもなかった。

(日本人との約束を守って 奴はちゃんと帰宅したんだ)

ホッとしながら、船長の失点をほんの少し、取り返したかなと自分で納得する松太郎であった。

第5話へ

第5話へ