ENEOSオーシャン株式会社

ENEOSオーシャン株式会社

取締役 常務執行役員 山城 聡 氏 ――ENEOSオーシャンのLPG船部、ケミカル・石油製品船部及び貨物船部を管掌されている山城取締役 常務執行役員です。

ENEOSグループでは、持続可能な成長に向けた次世代型エネルギー供給の一環として、水素や再生可能エネルギー分野での動きを加速させています。

目下、ENEOSでは、製油所の既存の桟橋やタンクといった設備を活用した水素サプライチェーンの構築をはじめとする、水素を活用した様々な取り組みを行っていますが、現段階で次世代燃料の方向性を一つに絞ったものではなく、様々な選択肢を持ちつつ、技術革新の進展を見ながら進めている状況です。

当社としては、今後の水素の活用に伴う新たな輸送ニーズを視野に入れつつ、低炭素であるLPGや、水素キャリアとして注目されているアンモニアの輸送ではすでに十分な実績を持っています。その意味では、現状の船隊で対応可能な部分が大きいと考えています。 ――水素キャリアと言えば、トルエンと水素から生成され、常圧・常温下で液体となるMCH(メチルシクロヘキサン)をENEOS向けに供給する実証実験が行われています。この輸入水素は、千代田化工建設等による「次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合(AHEAD)」手配の10,000Dwt型ケミカル船で輸送され、製油所で取り出された水素は脱硫に使用されるとのことですが、将来的には、MCHの輸送にENEOSオーシャン運航のケミカル船が投入されるケースも考えられますでしょうか。

その通りです。なお今回の実証についても、本船の運航に関するテクニカルなアドバイスについては当社から行う体制がとられています。

――2021年10月には、アンモニアも輸送可能で、LPG・低硫黄油の二元燃料仕様として4隻目となる新造VLGC(大型LPG船)が川崎重工業へ発注されており、2023年の竣工予定となっています。

アンモニアについては、火力発電分野のCO2排出削減のためにアンモニアを混焼する中長期の計画があり、一部ではすでに実験が行われているものの、現状では一つの可能性の段階です。ただ当社は幸いにも、シンガポールの子会社、ENEOS Ocean Asia Pte Ltd.でMGC(中型LPG船)によるアンモニアの輸送実績があります。またアンモニアも積める新造VLGCの1、2隻目(韓国、現代重工業建造)は2022年の竣工を予定しており、本船の桟橋適合性さえクリアすれば、今後の輸送需要にタイムリーに対応できる強みを持っています。――アンモニアには人体への毒性と強い刺激臭がありますが、将来的にアンモニア輸送の規模が拡大するに当たり、船舶管理面で予想される取り組みについてお聞かせください。

危険性や防護策についての教育を徹底する必要がありますが、取り扱うカーゴ自体が変わるものではありません。ただボリュームが大きく増加するため、今後はハンドリングに習熟した船員を増やしていく必要があります。――ENEOSオーシャンさんの船舶管理体制についてお聞かせください。

L

PG船については日本人船員との混乗となっているほか、それ以外の船種では、当社傘下のシンガポールの船舶管理会社「ENEOS Ocean Shipmanagement(ENOSM)」がベトナムやミャンマー、フィリピンの船員を中心に配乗しています。ベトナムでは、ユニークなことに現地の海事大学のキャンパス内にENOSMの現地オフィスを構えています。新型コロナ前には、当社の社長が定期的に式典に招待されて祝辞を述べており、また休暇で下船中のベトナム人船員が大学で講師を務めるなど、強い結びつきを持っています。――次世代燃料船の技術開発が進展し、将来的に普及した段階を想定しますと、ボトルネックになるのはソフト面、次世代燃料の取扱いに習熟した船員の確保だと考えられます。

当社の場合、優秀な船員の確保には強みがあります。また、現状の配乗枠にプラスアルファで船員を乗船させて、一定期間、経験を積ませることも可能です。――これまでのご経歴についてお聞かせください。

1981年に東京商船大学の商船学部航海科を卒業後、東京タンカー(当時)に三等航海士として入社しました。理由は、世界一の原油タンカーに乗りたかったからです。ただ入学当時は折からの海運不況に加え、石油危機に伴う景気低迷で先輩達はみな就職難、私自身も周囲から、こんな大学になぜ入るんだ、と言われたこともありました。ところが卒業時には、若手の海上職員不足が深刻で、どの海運会社もみな引く手あまたです。入社後、希望通り480,000Dwt型のULCC(Ultra Large Crude Carrier)に乗船させてもらいました。大学時代の乗船経験は練習帆船程度だったのが、いきなり全長378メートル、幅62メートル、喫水28メートルと、戦艦大和を上回る規模の船を動かすことになったのです。当時の郵政省の船シリーズの記念切手に描かれた”日精丸”、”GLOBTIK TOKYO”、”GLOBTIK LONDON”の480,000Dwt型3隻(当時の石川島播磨重工業(現 IHI)の呉第一工場建造)、そして360,000Dwt型2隻に乗船しました。いずれも、喫水の関係で東京湾には入れず、鹿児島県の喜入基地で荷揚げする船型です。

1981年に東京商船大学の商船学部航海科を卒業後、東京タンカー(当時)に三等航海士として入社しました。理由は、世界一の原油タンカーに乗りたかったからです。ただ入学当時は折からの海運不況に加え、石油危機に伴う景気低迷で先輩達はみな就職難、私自身も周囲から、こんな大学になぜ入るんだ、と言われたこともありました。ところが卒業時には、若手の海上職員不足が深刻で、どの海運会社もみな引く手あまたです。入社後、希望通り480,000Dwt型のULCC(Ultra Large Crude Carrier)に乗船させてもらいました。大学時代の乗船経験は練習帆船程度だったのが、いきなり全長378メートル、幅62メートル、喫水28メートルと、戦艦大和を上回る規模の船を動かすことになったのです。当時の郵政省の船シリーズの記念切手に描かれた”日精丸”、”GLOBTIK TOKYO”、”GLOBTIK LONDON”の480,000Dwt型3隻(当時の石川島播磨重工業(現 IHI)の呉第一工場建造)、そして360,000Dwt型2隻に乗船しました。いずれも、喫水の関係で東京湾には入れず、鹿児島県の喜入基地で荷揚げする船型です。――入社後に早速、夢が叶ったのですね。では、人生の転機となった事柄は何でしょうか。

ULCCに乗ったその日から船長を目指し、そのための海技免状も取得していました。ところが、航海士として10年間乗船した1991年、本社の指示で陸上勤務に転換したのです。その後は主に、「切った張った」のチャータリングを担当することになりました。――思い描いていたキャリアが大きく変わることになり、まさしく転機を迎えられたことと思いますが、結果オーライとなったのでしょうか。

陸上勤務への転換後、会社は合併し、それに伴って様々な貴重な出会いがありました。後悔したことはありません。ただ一方、せっかく免状も取得していましたし、ULCCの船長になりたかったという思いは今でもあります。最終的にはカーゴが集まらなくなり、ULCCはマーケットから退出してしまいました。私は神奈川県の沿岸部に住んでいるので、定年退職後は小型船舶免許1級を取得して江の島の渡船の船長でもやりたいと思っています(笑)。

――座右の銘についてお聞かせいただけますでしょうか。

2021年10月に亡くなった、元米国国務長官のコリン・パウエル氏の言葉「成功に秘訣などない。それは周到な準備、不断の努力、失敗からの学習、そして誠実さと粘り強さの結果である」です。毎年、手帳にこの言葉を貼って胸に刻んでいます。リーダーは格好つけるのではなく、粘り強く地道にやるものだ、と常にこの言葉に励まされてきました。

パウエル氏の回顧録『リーダーを目指す人の心得』(原題:”It Worked for Me: In Life and Leadership”)でも紹介されている通り、若かりし頃のペプシ・コーラ工場でのアルバイトに始まり、苦労と努力を重ねて黒人初の国務長官に就いたパウエル氏の生きざまから学ぶものは非常に多いです。――最近、感動したことを教えてください。

久々に観て感動しているのは、渋沢栄一を主人公にしたNHKの大河ドラマ「青天を衝け」です。これまでの大河ドラマでは、どちらかと言うと倒幕派にフォーカスしていた印象がありますが、敗軍の将である徳川慶喜を支えるたたき上げの渋沢栄一という、これまでスポットライトが当たることのなかった人物をテーマにしている面白さがあります。関連の書籍を買って知識を深めつつ、毎週、家族で正座して観ています。時代背景もよくわかりますし、当時の若者の志の高さに感心させられています。――思い出に残っている「一皿」について教えていただけますか。

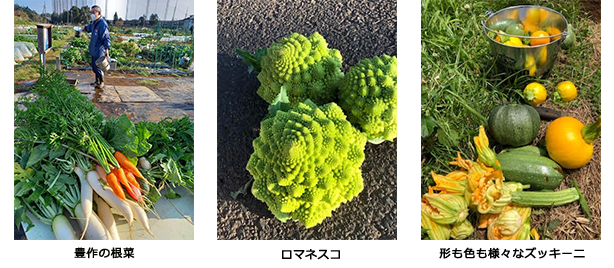

こう見えて、家庭菜園で育てた野菜を使った手料理です。ちょうど三浦大根が旬を迎えて、先日はたまたま遊びに来ていた孫と一緒に大根抜きをしました。大根は昆布出汁で煮含めて、いったん冷まして味を染み込ませて味噌田楽にすると格別です。大根葉はじゃこや、自分で育てた唐辛子と一緒に胡麻油で炒めると、朝からごはんが何杯でも進みます。

――失礼ながら、山城取締役はバリバリの肉食に見えますが。。

趣味が高じて、野菜を育てるようになって20年ほどが経ちます。この前の週末は玉ねぎを200本植え付けしました。元々は350本植える予定でいたのですが、腰が悲鳴を上げて、翌週に持ち越しました(笑)。毎週末、家庭菜園の手入れをしているうちに、自然と野菜を使った料理が得意になってきました。――ますます意外ですね!

自分でつくった野菜をおいしく食べたいのです。もちろん、日常の食卓づくりで腕を振るうのは妻で、妻の方が腕前ははるかに上ですが、「総料理長」のご指示の下、私もよく一緒に台所に立っています。

――最後に、心に残る「絶景」についてご紹介をお願いいたします。

ULCC乗船時代、原油を満載した復航で、インドネシアのロンボク海峡を通峡中に眺めた南十字星です。マラッカ海峡と違って、行き交う船と言えばマグロ漁船くらいです。ただただ漆黒の世界に、天の川どころではないほどの無数の星が輝くさまは、圧巻そのものでした。

【プロフィール】

山城 聡(やましろ あきら)

1958年生まれ 北海道出身

1981年 東京商船大学航海学科卒業、東京タンカー(現 ENEOSオーシャン)入社

2008年 新日本石油タンカー(同) 経営管理本部企画部長

2012年 JX日鉱日石タンカー(同) 取締役経営管理本部長

2015年4月 JXオーシャン(同) 執行役員システム部長

2015年6月 取締役執行役員システム部長

2020年より現職

■ENEOSオーシャン株式会社(https://www.oc.eneos.co.jp/)