阪神内燃機工業株式会社

阪神内燃機工業株式会社

代表取締役社長 木下 和彦 氏 ――内航船主機関の国内市場の約半分のシェアを誇る阪神内燃機工業の木下社長です。創業104年の歴史についてご紹介をお願いいたします。

当社は1918年(大正7年)、神戸の財界の雄だった投資家の小曽根 喜一郎(おぞね きいちろう)氏が創業した阪神鐵工所が元となっており、当初は漁船向け主機関の製造を主としていました。戦後の好景気を経て、海運業界の船腹過剰に伴う新造船の建造需要減少を背景に、1965年、同業で私の一族が経営していた木下鐵工所と合併し、新たな一歩を踏み出しました。合併以来、小曽根グループは大株主であり、また代々社外取締役を務めていただいており、会社の経営トップには私共木下家、およびプロパー役員、社外からの招聘という歴史が続いてきました。――木下鐵工所のルーツについてお聞かせください。

1903年(明治36年)、私の曽祖父の木下 吉左衛門が、明治政府の内国勧業博覧会でガスや石油焚き主機関に接し、発動機製造のために1905年に興した会社です。当社の先代社長や会長を歴任した木下 吉治郎(1999年に他界)は、ちょうど阪神鐵工所創業の年に生を受け、存命していれば当社と同じく、今年で104歳になります。――阪神内燃機工業さんは、戦後の内航船業界のアップダウンと共に歩んでこられたそうですね。

漁船の中でも特に、マグロはえ縄漁船やカツオ船、海外巻き網船などの数多くの遠洋漁船向けにエンジンを製造していましたが、1977年にアメリカが定めた200カイリ漁業水域などの影響で、漁業を取り巻く環境が厳しくなっていきました。そんな折、当社はいち早く内航の商船向け主機関へ参入し、その後も一貫して、内航船主、造船所向け主機関の国内市場での優位性を維持しています。 1998年からスタートした、船腹需給対策の内航船暫定措置事業を受け、年間の新造船の建造申請は従来の約半分~3分の1以下に激減し、内航船不況が10年ほど続きました。その間、当社は市場サイズに合わせて社員数や会社の規模を最適化してまいりました。2004年頃からの海運バブル期には増収増益の好業績が続き、内部留保を高めて経営基盤を強化することができました。リーマン・ショック以降は厳しい時期もありましたが、東日本大震災後の原発の停止で急きょ、黒油タンカー需要が増加したことが売上増につながりました。

1998年からスタートした、船腹需給対策の内航船暫定措置事業を受け、年間の新造船の建造申請は従来の約半分~3分の1以下に激減し、内航船不況が10年ほど続きました。その間、当社は市場サイズに合わせて社員数や会社の規模を最適化してまいりました。2004年頃からの海運バブル期には増収増益の好業績が続き、内部留保を高めて経営基盤を強化することができました。リーマン・ショック以降は厳しい時期もありましたが、東日本大震災後の原発の停止で急きょ、黒油タンカー需要が増加したことが売上増につながりました。――2021年8月、内航海運暫定措置事業が終了しました。これに伴うプラス効果はありますでしょうか。

船主による建造納付金の支払いがなくなったにもかかわらず、昨今の船価高の影響で、内航船を建造する造船所の一部で船台にアイドルが出てしまっています。建造船価と用船料の乖離が著しく、船主が発注を様子見されており、当社の受注量も影響を受けています。また建造船価の上昇以外にも、内航船の船員不足問題や、脱炭素を前にした環境規制対応に伴う発注の停滞も、受注量減少の要因になっています。――2050年の脱炭素を見据えた、環境規制対応のお取り組みについてお聞きしたいと思います。2022年3月、商船三井や田渕海運など数社と共同で、メタノール燃料内航ケミカル船の開発を発表されています。低速4サイクルメタノール主機の就航船への搭載としては世界初になるとのことですが、詳しくお聞かせください。

実は、当社は1993年、プラントから出る余剰メタノールを輸送している、あるオペレーターからのご依頼で、様々な団体のご支援の下、世界に先駆けてメタノール燃料の実験主機関を開発しました。ただ残念ながら、生産過程の効率化で余剰メタノールがほぼ出なくなってしまい、当時はお蔵入りになってしまったのです。

今般、商船三井内航からメタノール燃料内航ケミカル船の開発のお話をいただき、是非トライしたいという思いで参加させていただいております。危険物であるメタノールの取扱いに際しては、1993年当時と比べて消防法が厳しくなっており、当社の播磨工場内(後述)に別建屋で実験棟を設け、以前開発した主機関を改造するなどして開発を進めており、投資額としては相当なものになっています。

――メタノール燃料の特長について教えてください。

CO₂の削減量としては、現時点では最大15%程度ではありますが、粒子状物質(PM)の排出量は95%、窒素酸化物(NOx)の排出は80%削減することが可能です。加えて、常温常圧下で液体であり、ハンドリングが容易な点は内航船で非常に重要なポイントです。

また、メタノールはCO₂と水素を原料として製造することができます。将来的にはCO₂の回収・輸送事業を活用し、再生可能エネルギー由来の電力を利用した水素と合成させて作られるグリーンメタノールを燃料に利用することで、カーボンニュートラルと見なされます。

ただ、メタノールの性状としてはセタン価が低く、着火性が非常に悪いため、既存のA重油をパイロット燃料に使用することになります。今後は性能を向上させて、このパイロット燃料の使用量を抑えたり、Eフューエルに置き換えたりすることで、メタノールとの混焼でも一層グリーンに近づくと予測しています。――パイロット燃料としてのA重油はどのくらいの量が想定されるでしょうか。

現時点では、全体の10~15%程度になります。――代替燃料主機関については、2018年に世界初のガス専焼低速4サイクル主機関「G30」を開発されています。

LNG二元燃料(DF)の場合、重油とLNGの両方に対応する必要がありますが、LNG専焼ではLNG のみに対応すれば良く、この点でDFと比較してはるかに効率が良く、その分、性能を追求することができます。開発以来、様々に改良を加えて効率性をアップさせています。

――2022年7月、国土交通省の内航船のバイオ燃料使用のガイドライン策定に向けた検討会が行われ、阪神内燃機さんも参加されています。バイオ燃料についてのご見解をお聞かせください。

業界内で様々にご意見がありますが、制約の多い内航海運では、既存のディーゼル主機関に使用できるバイオ燃料は非常に適していると感じます。ただ、サプライヤーさんのお話をうかがっていると、バイオ燃料は航空業界向けがメインとなる模様で、海運にまで供給が回って来るのか懸念を感じます。中長期的に、効率の良い生産プラントが立ち上がり、バイオ燃料の増産に目途が立った場合には、海運業界向けの供給が円滑に行われるのではと予測しています。――内航船業界では、蓄電池を搭載した電気推進船の取り組みも行われています。

蓄電池を使用した場合に最も難しいとされている点が、容量の問題です。既存のリチウムイオン電池をベースにした場合、タンク換算すると重量ベースで重油の16倍程度のスペースが必要になります。現在、内航海運で取り組まれている、蓄電池による電気推進船のほとんどが短距離航路の平水船ですが、内航船の大半を占める沿海船では、走行距離が500~600キロ程度にもなるため、貨物スペースの問題が生じてしまいます。この点は、蓄電池技術の今後の進展次第だと感じます。――ゼロエミッション燃料としてのアンモニアや水素についてはどのようにお考えでしょうか。

アンモニアについては、メタノールと同様に難燃性という特徴があり、パイロット燃料に何を選択するかという問題が伴います。加えて、アンモニアの人体への毒性については、確実に安全性を担保する必要があり、他社の取り組みを見ながら、当社としても今後、研究を行っていきます。将来的には、播磨工場に別建屋で実験棟を設け、代替燃料主機関のテストベンチにしたいと考えています。

水素の場合、液化状態を保つためには-253℃を維持する必要があり、魔法瓶のような断熱構造の貨物タンクの建造には相当のコストがかかることから、水素運搬船でない船種への水素燃料の導入には難しさがあると考えます。ただその一方、水素は燃やしても水しか残らない「究極の」燃料であり、それが故にチャレンジする意義も大変大きなものだと感じています。――これまでのご経歴についてご紹介をお願いいたします。

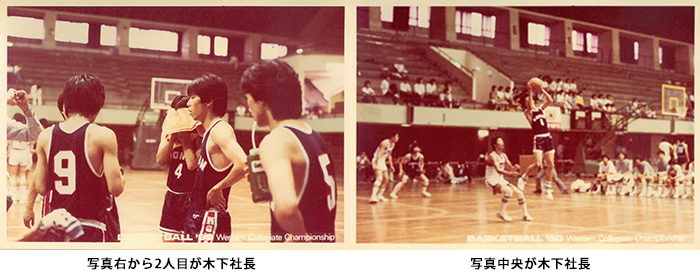

大学卒業後、大丸百貨店に入社しました。学生時代は中学からバスケットボールに打ち込んでおり、大学ではわずか8名の部員で関西地区で10位に入賞し、先輩からバスケットボールの実業団に声をかけていただいたのですが、これまでとは全く異なる世界を経験したいという思いがありました。

――家業と関連した業界を選ぶというご発想はなかったのでしょうか・・?

父や伯父が長らく会社の経営に携わっていましたが、当時の自分は、家業を継ごうとは考えていませんでした。――大丸さんでのお仕事はどのようなものだったのでしょう。

入社後2年間は、食料品フロアの缶詰売り場で販売を担当しました。入社当時はほぼ休むこと無く働き通しでしたが、販売の仕事は楽しかったです。その後、お酒売り場に配属になり、上司が厳しい方で、繁忙期の残業時間は月間100時間以上でした。ただ職場の仲間に恵まれ、オフの時期には一緒にスキーに行くこともありました。――経営者一族にお生まれになった木下社長に、そのような時代があったとは。。

販売の後、組合活動を経験しましたが、その期間を含めた大丸での10年間は完全にサラリーマンです。販売担当からのキャリアアップを考え始めた頃、労働組合の専従役員を務めていた先輩から声を掛けていただき、組合専従としての日々がスタートしました。接客業務に邁進する一販売員だった自分が、労働協約や労使協議といった組合活動のイロハを叩き込まれることになり、まるで世界が変わった思いでした。数年後に神戸店の組合専従を1年務めたのち、本社の大阪・心斎橋で中央執行役員に就任し、社員の意見を代弁する立場として、経営側と対話した経験は大きかったです。大丸百貨店全社や各店の経営状況についてなど、様々なお話を聞かせていただき、素晴らしい経営者の方々から薫陶を受けました。

中でも、尊敬している方に、当時の博多大丸の経営を立て直した後、神戸店の店長に就任した長澤 昭常務(当時)がいらっしゃいます。百貨店や銀行が立ち並ぶ程度で、夜は人気のなかった大丸神戸店の界隈を、異国情緒あふれる街「旧居留地」のブランドで商業開発されました。徹底的な現場主義で、管理職をフロアに接客に立たせて売上をアップさせ、増床して周辺展開を推し進め、経営手腕を発揮された方です。周囲の人望も厚く、売り場に顔を出すと若手社員がこぞって集まるような、かっこ良いトップでした。

――百貨店業界に飛び込まれて、販売のお仕事に文字通り汗を流し、マネジメント層に間近でふれ、素晴らしい店長との出会いがあり──。充実した10年間を過ごされたのですね。

そんな頃、ある日突然、当時社長を勤めていた父からの「お前、どうすんねん?」の一言で、私のその後の人生が変わりました。――お父様から、家業の担い手になってほしいというお話があったのですね。

当時、私は労働組合の神戸支部の書記長就任を打診されていた頃でした。組合の世界で生きていくのか、経営者の端くれになるのか考えた時、気持ちはほぼ固まっていました。百貨店業への魅力はありましたが、当時、まだ30歳を過ぎたばかりです。全く新たな一からの挑戦に意欲を感じていました。

こうして1992年に阪神内燃機工業に入社し、まず企画部で海運・造船業界についての知識を深め、原価計算といった経営全般について教えていただき、営業に出て行こうという矢先の1996年、父が他界しました。入社後、父と一緒に仕事をしたのはわずか3年ほどでした。

――人生の転機が訪れたのですね。。

振り返ると、父の他界後、社長就任までは激動の約10年だったと思います。入社当時、当社は過去最高益を記録したのですが、その後、冒頭にお話しした内航海運暫定措置事業の影響で内航船が激減し、業績の不調が続きました。生産調整や2度のリストラを行ったほか、2004年には玉津工場地一部を売却して黒字転換させ、その後も海運バブルを機に捉えて自己資本を積み上げることができました。

2007年に社長に就任した後、2009年には播磨に新工場を設け、完成した主機関を分解することなく、そのまま船に搭載できる最終組み立て工場を稼働させています。社長就任から14年間、赤字になることなく今日までやってこられたのは、とても有難いことだと感じています。――「座右の銘」についてご紹介をお願いいたします。

まず1つ目は、当社の社是である「良品主義」「親切第一」「人格の修養と技術の錬磨」です。当社の創業者である小曽根 喜一郎氏によるこの社是は、100年を超えて重みをもつ、素晴らしい理念だと感じています。

また2つ目に、トヨタ生産方式を導入している当社では、父の代から30年以上、”Hanshin New Production System”を運用しており、その中に「後工程はお客さま」というものがあります。例えば、機械の加工工程の後に機械の組み立て工程があったとして、次の工程、その次の工程、その後、一番最後はお客さまなんだという意識の下、常に良品を送ろうというものです。この2つの言葉が、私にとっての座右の銘です。――最近感動したことについてお聞かせいただけますでしょうか。

当社は神戸のロータリークラブの会員企業で、今年のクラブのテーマは「ウェルビーイングの向上」です。これを提唱されている学者さんの講演を聞き、心身共に健康で社会的にも満たされた状態にあるという概念に感銘を受けました。当社としても、従業員それぞれが一層、コミュニケーションをとり、ウェルビーイングになれるあたたかい世界の実現に寄与していきたいと考えています。――夢や目標について教えてください。

脱炭素という大きな課題に向けて、一人のリーダーではなく、自分達の発想でポジティブに物事を考え、チャレンジし、それによって発展する会社を目指していきたいです。お客様への使命感をもち、脱炭素に貢献できる製品を開発すること、またそれを通じて、従業員自身も自己実現を達成できる会社でありたいと考えています。――思い出に残っている「一皿」についてお聞かせください。

お付き合いのある静岡県清水の代理店さんから毎年、マグロを送っていただいています。色々な種類をいただけるのが毎年の楽しみで、このおいしいマグロで妻がつくる「マグロ丼」は格別です。

また、神戸三宮トアロードのNHK神戸放送局付近の中華料理「天竺園」は、リーズナブルで美味しいと評判のお店です。中でも、チャーシュー麺はおすすめの一品です。ちなみに、近くの高級中華料理店の店員さんの一押しはシンプルに、中華そばです。

また、神戸三宮トアロードのNHK神戸放送局付近の中華料理「天竺園」は、リーズナブルで美味しいと評判のお店です。中でも、チャーシュー麺はおすすめの一品です。ちなみに、近くの高級中華料理店の店員さんの一押しはシンプルに、中華そばです。

――心に残る「絶景」について教えてください。

家族でボルネオ島を旅行した時のこと、ビーチでくつろいでいた老夫婦に娘が手を振ったところ、こちらに向かって手を振り返してくれたのです。何だかCMのワンショットのようでかわいらしくて、思い出に残っています。 また、娘がオーストラリアのアデレードに留学していたことがあり、妻や妻の両親と一緒に現地を訪ねました。ビーチに出てみると、海に沈んでいく夕焼けが一望できて、とても素晴らしい眺めでした。

また、娘がオーストラリアのアデレードに留学していたことがあり、妻や妻の両親と一緒に現地を訪ねました。ビーチに出てみると、海に沈んでいく夕焼けが一望できて、とても素晴らしい眺めでした。

【プロフィール】

木下 和彦(きのした かずひこ)

1961年生まれ 兵庫県出身

1983年 甲南大学経済学部卒業、株式会社大丸(現 株式会社大丸松坂屋百貨店)入社

1992年 阪神内燃機工業株式会社入社

1995年 取締役営業統括部長

2001年 常務取締役

2003年 代表取締役専務

2007年より現職

■阪神内燃機工業株式会社(https://www.hanshin-dw.co.jp/)