株式会社マキタ

株式会社マキタ

代表取締役社長 槙田 裕 氏 ――――小型外航船向けエンジン市場で世界トップシェア40%を誇る、株式会社マキタの槙田 裕社長です。マキタの概要・特色についてご紹介をお願いいたします。

当社は1910年(明治43年)に曾祖父(槙田 久氏)が創業し、漁船向け焼玉エンジン※の製造を機に、舶用エンジン製造会社としてスタートしました。その後は内航船向け4ストロークディーゼルエンジンを製造し、1973年に三井造船(現 三井E&Sマシナリー)様と技術援助協定を締結、下請けとして2ストロークエンジンの製造を開始しました。1981年には、B&W社の承認を得て三井造船様からサブライセンスを取得し、2ストロークエンジンの製造・販売を本格的に開始しました。当初は近海船向けが中心でしたが、船舶の大型化に伴い40,000Dwt型ハンディサイズバルカーや、10,000~36,000Dwt型ケミカル船、1,000TEU型コンテナ船、3,500~11,000m3型LPG船、RORO船、内航自動車船など、幅広い船種と船型に対応したエンジンの製造を手掛けています。4ストロークエンジンを製造していた当時は、業界では弱小エンジンメーカーの一つとして何とか生き延びていましたが、4ストローク分野では勝ち目がないと考えた現会長が、4ストローク主体であった近海船も将来的に高出力でコンパクト、さらに燃費の良い2ストロークに変わっていくことを見据えて、4ストローク製造を廃止し、2ストロークエンジン専業に切り替えました。また、4ストローク主体で2ストロークを製造するエンジンメーカーは多かったのですが、2ストロークのみを製造するエンジンメーカーは限られていたこともあり、経営資源の「選択と集中」が品質や生産性、コスト競争力に繋がったと思います。そして、何よりも造船所様、船主様、サブライセンサーである三井造船様の多大なるご支援を頂いたことで、スモールボア領域でシェアを確保することができました。感謝してもしきれません。 ※焼玉エンジン:焼玉と呼ばれる球状の燃料気化器を兼ねた燃焼室をシリンダーヘッドに設置し、この焼玉の熱でシリンダ内の燃料を着火させて燃焼を行う内燃機関――――2021年にMANエナジーソリューションズ(以下MAN社)と窒素酸化物(NOx)3次規制対応のSCR(選択式還元触媒脱硝装置)のライセンス契約を締結、製造を開始しました。さらに2022年9月には、同社アフターサービス部門と高圧SCR向けのアフターサービス提供について3年間の契約を結んだことを発表されています。NOx3次規制に伴う今後の展開についてお聞かせください。

欧州から日本への輸送コスト削減や短納期案件に対応するため、これまで関係を深めてきたMAN社とライセンス契約を締結し、SCRを内製化してきました。NOx3次規制対応に関しては、より顧客満足度を高めたいという思いもあり、行動制限のあるコロナ禍においても、MAN社のネットワークを活用してメンテナンスなどのアフターサービスを提供すべく、3年間のアフターサービスの契約を結びました。

今後はSCR、EGR双方を準備して、お客様の要望に合わせて柔軟に対応していく方針です。――新燃料へのご対応・ご見解についてお聞かせください。

現時点ではメタノール燃料を将来有望と考え、勉強しています。エンジンのシリンダ口径は、一般的にハンディマックスバルカーが50cm、20,000TEU型コンテナ船が95cmですが、メタノール燃料の場合、現状50,000Dwt型以上の船型に対応した大型エンジンしか存在していません。そのため、当社が手掛ける小型船向けのメタノール燃料エンジンの引き合いに対応すべく、MAN社とも交渉を行い、EEDIフェーズ3対応のシリンダ口径45cmのメタノール燃料対応エンジンの製造が決まったところです。――メタノールを選択した理由は?

船舶の燃料は、安いこと、エコであること、入手しやすいことが重要であると考えています。また、一つの燃料ではなくアンモニア、メタノール、水素など複数の燃料で供給体制を確保することが予測されます。アンモニアや水素は、当社が手掛ける中小型船では、燃料タンクスペースや保存方法の課題などを考慮すると対応が難しい状況です。メタノールに関しては、現時点で既存技術が確立されているということ、また海運大手Maerskが意思表明したことも後押ししました。

市場ではあまり使われない、且つ安価なC重油を燃料として大量消費してきたというこれまでの経緯もありますし、今後もその流れは大きく変わらないと考えています。

また、航空機業界でもGHG排出削減は課題ですが、大型旅客機の場合、既存のジェット燃料をリチウムイオン電池に置き換えることは現実的ではないとのことで、同業界向けにバイオ燃料のニーズが増えることが予想されます。イギリスの研究者(ダンカン・ウォーカー氏)の試算によると、世界最大の旅客機エアバスA380は、1回の飛行で600人の乗客と貨物を乗せて、15,000kmもの距離を飛行することが可能のようですが、燃料をそのままバッテリーに置き換えると、わずか1,000km強しか飛ぶことができないそうです。バイオ燃料の供給量次第ですが、バイオ燃料の大半は航空機に供給され、船舶に供給されない可能性もあるのではないかと考えています。

現時点ではメタノール燃料を将来有望と考え、勉強しています。エンジンのシリンダ口径は、一般的にハンディマックスバルカーが50cm、20,000TEU型コンテナ船が95cmですが、メタノール燃料の場合、現状50,000Dwt型以上の船型に対応した大型エンジンしか存在していません。そのため、当社が手掛ける小型船向けのメタノール燃料エンジンの引き合いに対応すべく、MAN社とも交渉を行い、EEDIフェーズ3対応のシリンダ口径45cmのメタノール燃料対応エンジンの製造が決まったところです。――社是にある「和衷の精神」という言葉が印象的です。社員の方の働きやすさや新たな人材確保、人材育成などにおいて大切にしていることをお聞かせください。

「和衷(わちゅう)」という言葉には、「心を共に」、「心の底からなごみ和らぐ」、「心を同じく」という意味があります。組織で大切なのはモチベーションだと思いますが、これは働いている人で決まると考えています。人間関係において、合う合わないは必ずあると思いますが、なれ合いではなく、言いたいことを言える関係、何かあった時に協力し合える関係を作りたいと考えていますので、そのような思いに共感できる人を、迎え入れています。マキタを一言で表現すると「おだやかさ」という言葉が社員から返ってきますが、この「おだやかさ」の文化も大切にしていきたいと思っています。

「和衷(わちゅう)」という言葉には、「心を共に」、「心の底からなごみ和らぐ」、「心を同じく」という意味があります。組織で大切なのはモチベーションだと思いますが、これは働いている人で決まると考えています。人間関係において、合う合わないは必ずあると思いますが、なれ合いではなく、言いたいことを言える関係、何かあった時に協力し合える関係を作りたいと考えていますので、そのような思いに共感できる人を、迎え入れています。マキタを一言で表現すると「おだやかさ」という言葉が社員から返ってきますが、この「おだやかさ」の文化も大切にしていきたいと思っています。

人財確保においては、新卒と中途をバランス良く採用したいと考えています。中途の方は、前職場の良いところ、悪いところを知っています。その経験は、いい意味で会社を変化させる起爆剤として、組織の成長には欠かせない人財です。新卒の方も勿論、新しい価値観やフレッシュさ、さらには会社の原動力となるようなエネルギーを持っているので欠かせません。また、組織の管理職の人事においては、Integrity(誠実さ)を大切にしています。管理職に求められるもの、必要とされる資質は誠実さだと考えていますので、どんなに優秀であっても、誠実さを兼ね備えているかという点は重要視しています。

人事という点では、今年10月から新しい人事制度を導入し、それまでの年功序列も廃止にしました。ただ、新しい制度の導入に関しても、単純に最先端の制度に移管すれば良いというものではないんです。当社には、香川県という土地で生活したい、香川県で働きたい、という人が集まっている会社という側面があります。家族の存在や実家の田植えや農園の手伝いがある等、様々な事情や背景を持つ人が働いています。単純に稼ぎたいということであれば、都会に行く選択肢もあると思いますが、「香川県で働く」ということを尊重したうえで、新しい人事制度を考える必要がありましたので、働き方や働くことへの価値観も含めて改めて思考する機会にも恵まれたと感じます。――若手社員が多い印象ですが、関わり方で工夫されていることはありますか?

若手社員からは意見が積極的に出てきて非常に頼もしいと感じます。コロナ禍前は社員全員とランチの時間も確保していましたが、会話をしていても物怖じしない印象です。また、アプリやツールなど、ITの導入に関しても対応力が速く、順応力も高いです。社員の平均年齢は35歳と比較的若いですが、30歳にもなれば、いわゆる会社の中堅になりますが、弊社では社員に中堅ではなく、「中核」なのだということを伝えています。――これまでのご経歴についてご紹介をお願いいたします。

香川県の中学を卒業後、親元を離れて神奈川県の桐蔭学園に進学しました。中学生の頃は、サッカー少年で、四国選抜に選出されたこともありました。高校進学にあたっては、サッカーも続けたいという思いがありましたが、当時地元には文武両道の学校が無く、ご縁があって桐蔭学園に入学し、高校時代はサッカー漬けの毎日でした。浪人して都内の大学進学を経て、その後大学院まで進学、修了後の2010年三菱商事に入社し、船舶部の国内営業担当となりました。当時はリーマン・ショック直後ということもあり、引き合いも限られている状況でしたが、社船事業などに関わらせていただきました。用船契約の仕組みをはじめ、海運の基礎知識を学ぶことができましたし、船主さんや用船者の方、造船所のトップマネジメントの方と会話する機会にも恵まれましたので、商社の船舶部での経験がその後のマキタでの仕事に大いに活きており感謝しています。

―――家業を意識されたのはいつ頃でしたか?

大学生の頃、実家で家業を経営している友人と会話する中で意識するようになりました。自分もいずれは継ぐのであろうと考えるようになりましたが、実際大学卒業までに会社に顔を出したのは5回にも満たず、親から会社の話を聞くことは殆どありませんでした。――家業に就かれたのは、いつですか?

三菱商事での3年間の経験を経て、2013年に入社しました。当時は円高、且つ造船業の「2014年問題」の真っ只中・・、受注も低迷する大変な状況でしたが、逆に良い勉強になりました。――海運マーケットの大変な時期もご経験されていますが、失敗経験、苦い思い出はありますか?

失敗はたくさんありますし、価格交渉ではいつも苦い経験をしております(苦笑)。失敗経験という点では、三菱商事に在籍している当時、リスク管理の大切さを学ぶことができたので、何事もかなり慎重に進め、失敗は最低限に抑えることを意識していました。できたかどうかは別ですが。。。(笑)。ただその後、リスクを取らず現状維持のままでは衰退してしまうということに気付き、失敗を恐れることは止めようと思いました。社員に対しても、成功確率2~3割でも良いから失敗を恐れずチャレンジすることを伝えています。

――マキタ入社から3年後の2016年に社長に就任されましたが、その時のお気持ちはワクワクとドキドキ、どちらが勝っていましたか?

入社してから社長に就任するまでの3年間で、やりたいことや変えたいことがたくさん出てきていたので、ワクワクする気持ちの方が強かったです。対外的には世界トップシェアと謳いながら、社内に目を向けると、「昔ながらの零細企業」という状況でしたので、とにかく会社を変えたいという思いが強かったです。――一番変えたかったことは何ですか?

人に変わってもらうこと、やり方を変えてもらうことの難しさを実感しました。コミュニケーション一つ取っても、言葉だけでは伝わらないことの難しさを感じました。特に、相手に伝えたことと、相手が理解していることのギャップを痛感しました。わかりやすい言葉で伝えることと伝えたことを理解できているか確認することを意識して、私自身の行動を変えながら社員と向き合うように努めました。――人生の転機についてお聞かせください。

大学院に進学したことです。経営管理研究科を専攻しましたが、そこでのMBAの学びを通して、マインドセットが大きく変わりました。もともと大学院への進学理由は、もう少し学生生活を満喫したいという不純な動機・・でしたが、入学すると、周囲は熱意あふれる学生や社会人学生ばかり。このままではいけないと一念発起し、遊んで過ごしてしまった学部生の4年間を取り戻すべく、朝から晩まで勉強しました。

企業の行動の結果は全て財務諸表に詰まっています。財務諸表の年度別の各勘定数値の差を見て、企業の行った取り組みが何か仮説を立てて、仮説と企業の取り組みが合致しているか調べている内に、企業が儲かる仕組みやその理由を知ることに興味関心が高くなりました。また、様々な産業や企業のビジネスモデルにも触れ、知的好奇心を刺激されました。当時学んだマーケティングや企業の生産管理、経営戦略などは、今でも頭の片隅に存在していて、時折その知識が呼び起こされるので、当時の学びや経験は非常に役に立っていると感じます。――「座右の銘」についてご紹介をお願いいたします。

先にお話した社長業の中で感じたギャップの話にも関連しますが、カナダの精神科医エリック・バーン氏の言葉「You cannot change others or the past. You can change yourself and the future.(他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる)」です。人のせいにすることは簡単なのですが、何も変わりません。自分が変わることで、周囲も変わることを経験し、変わらないことがあれば、自分のアプローチが悪かったと考えて、自分を変えることを意識しています。――夢や目標について教えてください。

先ずは仕事の夢、これは社長就任時から変わっていませんが、この先50年続く会社であり続けたいですし、毎年入社する社員が、定年退職するまで働けるような永続力のある会社にしたいです。「マキタってどんな会社?」と社外で聞かれたときに、「マキタに入社して良かった。マキタってすごくいい会社!」と社員がやりがいと誇りを持って言ってもらえる会社にしたいです。――プライベートの夢や目標についても聞かせてください。

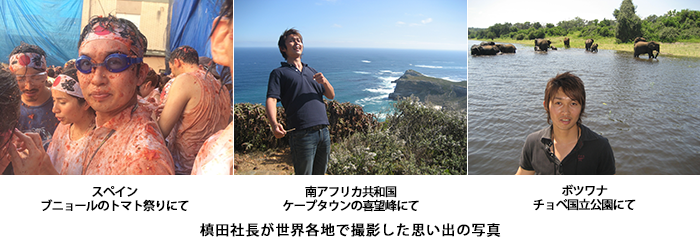

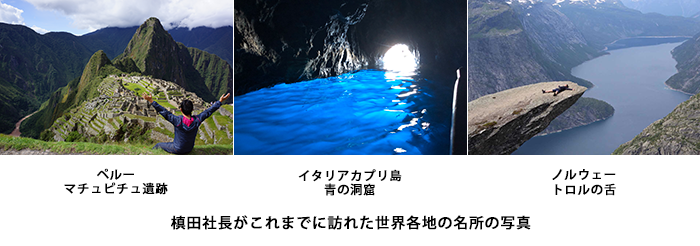

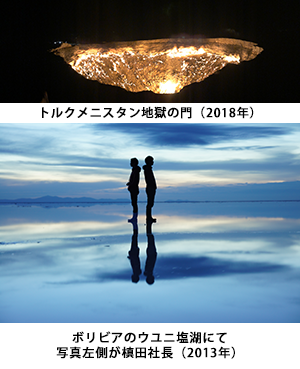

個人的には、旅行がとにかく大好きなので旅行に行きたいです。コロナ禍前までに、世界100ヵ国の旅行に行きましたが、国家として承認されている世界196ヵ国制覇を目標に、また是非旅行に行きたいです。

――100ヵ国って、すごいですね。いつ行かれるのですか?

学生時代にバックパックで多くの国に行きましたが、社会人になってからは、お盆やゴールデンウイーク、正月などの長期休暇に行くことが多いです。メーカーなので、生産性や作業効率の関係で、まとまった休暇が取りやすいというのもあります。

――今までの中で、一番良かった場所はどこですか?

12年ほど前ですが、ガラパゴス諸島はとても良かったです。自然が豊かで知的好奇心をそそられました。ダーウィンが進化論の着想を得たことでも有名ですが、陸イグアナやハイブリッドイグアナの生態など、島によって生物の発達が全く異なる様子を目の当たりにしましたし、アザラシやカメとも一緒に泳ぐことができます。訪れたときは偶然新月の日で、とにかく夜空の星が綺麗で、1時間以上じっと見ていました(ロマンチストじゃないですよ・・)。ちなみに、あまり知られていませんが、ガラパゴスは郵便システムが初めて生まれた土地なんです。大航海時代に欧州人が太平洋で捕鯨する際、ガラパゴスが物資の補給場所だったそうですが、捕鯨期間が1年程かかるということで、捕鯨船の船員たちが故郷の家族などに手紙を書き残して置いておくと、それを見つけた別の船員が自分のこれから向かう国に宛てた手紙を見つけ、持ち帰って届けるという親切心から生まれたシステムなんだそうです。

――危険なところも結構行ってそうですね。

今は難しいですが、ロシアやウクライナ、ベラルーシ、シリア、未承認国家なども行きましたし、珍しい所では、イースター島や南極、グリーンランドにも行きました。お客様からは、危険な場所には行ってはいけないと、怒られることもありましたが、おかげさまで危険な目には一度も合ってないです。

――そんなサバイバルな旅行は誰と行かれるんですか?

友人と行きます。非常にハードな旅行なので、体調を崩してしまうことも心配ですし、女性の同行は難しいかもしれません・・。でも、世界各地には素晴らしい場所がたくさんありますので、いつか妻にも見せたいと思っています。

――思い出に残っている「一皿」についてお聞かせください。

地元高松市内にあるフレンチ料理店「香松(かしょう)」のオリーブ牛のフィレステーキです。オリーブ牛というのは、香川県小豆島特産品のオリーブの搾油後の果実を飼料にして育った讃岐牛です。特に希少な雌牛のフィレステーキは、非常に美味しく、招待した海外のお客様にも大変好評です。ちなみに、お客様をお招きする時は、ディーゼルエンジンメーカーにちなんで、アパレルブランドDIESELがイタリアで製造しているDIESELワインも提供いただけるので、香松ではこのワインと一緒にオリーブ牛を味わうことができます。

――心に残る「絶景」について教えてください。

世界各地の絶景もたくさん見てきましたので、大変迷いましたが、やはり地元高松に帰ってきたときに見える市内の夕日や夕焼けが一番綺麗だと感じます。何より地元に帰ってきた安心感を得られるという意味でも一番です。

【プロフィール】

槙田 裕(まきた ゆう)

1984年生まれ 香川県出身

2010年 慶応義塾大学大学院卒業、三菱商事株式会社入社

2013年 株式会社マキタ入社

2014年 常務取締役 営業統括本部長

2016年より現職

■株式会社マキタ(https://www.makita-corp.com/)