BEMAC株式会社

BEMAC株式会社

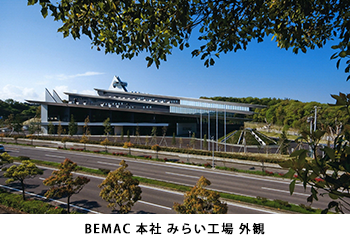

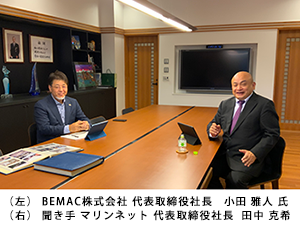

代表取締役社長 小田 雅人 氏 ――――船舶におけるあらゆる電気・情報をマネジメントし、プロデュースされるBEMACさんの今治本社のみらい工場にお邪魔しています。宇宙船のような独特な外観が特徴的で、社屋内に一歩足を踏み入れるとさらに独特の趣があります。

創業60周年の2006年という節目を経て、2010年に竣工しました。2008年のリーマン・ショックの逆風があったものの、子ども達が目にした時、「あそこに行ってみたい!」と思わず指をさすような本社社屋にしたいというコンセプトの下、こだわり抜いて完成させました。

創業60周年の2006年という節目を経て、2010年に竣工しました。2008年のリーマン・ショックの逆風があったものの、子ども達が目にした時、「あそこに行ってみたい!」と思わず指をさすような本社社屋にしたいというコンセプトの下、こだわり抜いて完成させました。

――――建物や中を見せていただくだけでも、常に新しいことに取り組んでいる姿勢が伝わって来ます。

2004年以降、グローバル展開を進め、ベトナムに工場を設立し、そのほか中国やフィリピン、シンガポールにも現地法人を置いています。一方で引き続き、地元今治の地に根を張り、ますますこの地で発展を遂げていきたいという思いを込めています。

――自社製品の搭載船は世界で6,000隻を超えるというBEMACさんの概要・特長についてご紹介をお願いいたします。

当社は1946年に創業し、従業員数は2022年6月時点で982名(グループ計1,580名)となっています。創業当時は漁船の集魚灯用のバッテリー充電業から始まり、電気艤装工事やパネル生産へと事業を広げてきました。現在は、一般商船向けの配電盤・監視盤を主力として年間200~300隻の船舶に製品を納入しています。当社が把握しているデータ上では、5,000総トン以上の一般商船において、建造隻数ベースで国内シェアの50%以上を占めています。 電気工事は、200名以上の従業員と協力会社様も合わせて総勢400名規模の体制です。年間100隻以上の施工を行っており、こちらも国内では最大規模です。また、船舶の寿命は15~20年と長く、その間の機器のアフターサービスはお客様にとって重要なファクターとなります。当社では、中国(上海・大連)、シンガポールの現地子会社、また世界中のアフターサービス代理店と連携して、ワンディ・サービス(トラブル発生から24時間以内に技術者によるトラブル解決に向けた第一報を返す)というサービスを提供してきました。

――旧社名の渦潮電機からBEMACへ社名を変更されていますが、「BEMAC」に秘められた思いとは何でしょうか。

私が渦潮電機(当時)に入社した1995年頃から海外との取引もあり、外航船向けシェアもある程度あったのですが、欧州のお客様には「UZUSHIO」の「ZU」の音が発音しづらく、なかなか社名を覚えていいただくことができませんでした。その後さらなる海外展開に当たって社名を定着させるため、従来の配電盤メーカー、あるいは工事会社の枠にとらわれることなく、電気の本質である光の律動を探求する「光律探求企業」という経営理念を掲げ、2002年にBEMACをコーポレートブランドとして社内外でのPRや展示会に使用し、その後2019年に社名を変更しました。――海外のお客様からの認知度が大きくアップしたのですね。

BEMACというネーミングは海外だけでなく、地元の方々や地域の子ども達からも親しまれるものになっています。なお、BEMACの親会社の社名は渦潮エンタープライズとして、歴史ある旧社名を残しています。――船上・陸上のデータプラットフォーム「MaSSA-One」により、船舶の不稼働を回避し、舶用機器を適切に保守する取り組みをパートナー企業と共に拡大されています。「MaSSA-One」のコンセプト及び、現在の受注状況についてお聞かせください。

当社は2018年にMaSSA(マーサ)「The Maintenance system for Soundness Sailing Ability:いかなる状況下でも健全な船舶の航行能力を維持」という開発コンセプトを発表し、「決して止まらない船」の実現を目指した取り組みを進めています。船が止まる要因は、機器トラブルやヒューマンエラー、気象海象、港湾ルールなど様々です。船舶のデジタライゼーションを進め、データの利活用によってこれらのリスクを軽減することで「決して止まらない船」の実現に近づけていくことを目指しています。

ステップとしては大きく3つを想定しています。第1段階「MaSSA-One(マーサワン)」は、船上における運航、荷役などあらゆるデータを収集・蓄積できる環境の整備(船上プラットフォーマーとしての役割)と船員をサポートするアプリケーションの開発、第2段階「MaSSA-Two(マーサツー)」は、複数の機器を連携させて船舶をデジタルで統合化するサブシステムの開発の推進(システムインテグレーターとしての役割)、第3段階「MaSSA-Three(マーサスリー)」は、全てのサブシステム間の高度な連携・融合を通じた、自律運航技術の実現に向けた開発の推進です。

「MaSSA-One」は、船上に機器データを収集するためのIoTデータサーバーを搭載して陸上サーバーへデータを転送し、船上と陸上の双方から船内機器の状態に関するデータを取得できる船上・陸上データプラットフォームで、「WADATSUMI(ワダツミ)」はデータビューワー機能や発電系統のトラブルシュート機能などを兼ね備えたアプリケーションです。「MaSSA-One」は、順調に受注を伸ばすことができており、これまでに290隻以上の注文をいただいています。現在、できる限り早期に1,000隻到達を目指している状況です。

また、「MaSSA-One」を通じて船舶のデータを共有し、新たなサービス事業の創生を図ることを目的とするアライアンス「MaSSAパートナー」においては、船舶に搭載されている機器の適切な保守や迅速なトラブル対応のための船員支援アプリの開発、保守アライアンスの構築など、国内舶用機器メーカーと連携して進めています。このパートナーには、2022年10月現在、16社が参画しています。――今後の展開として、本船の各機器類のデータの活用により、CIIに関わるデータの見える化が可能になるとのことですが、具体的にはどのようなケースが想定されますでしょうか。

CIIのようなパフォーマンスデータの見える化によって運航最適化や船舶の格付けを実現するために、プラットフォーマーの立場として欧州企業のアプリケーションの搭載や、ベンダーとして自社でのアプリ開発など、サービス提供の検討を開始しています。――ゼロエミッション船やオフショア市場をターゲットとした、電気推進技術の開発に着手されており、2023年12月には研究棟を新設し、2025年の製品化を目指しているとのことですが、お取り組みへの意気込みをお聞かせください。

船舶はスピードこそ航空機や鉄道にかないませんが、一度に大量の荷物を長距離区間で運ぶことができる環境負荷の小さい輸送手段です。加えて船舶の機関は、燃料(化学エネルギー)を推進力(運動エネルギー)に変える「エネルギー変換プラント」とも言えます。このエネルギー変換過程において、安全かつ正確な航海を実現し、積み荷を適正な状態に保つため、そして船員が船上で快適に生活するために「電気」は無くてはならない存在です。今後、気候変動対応への必然性から、船舶において「電気エネルギー」が果たす役割はますます高まっていくであろうと予測しており、電気を「効率良く作り出し、効率良く消費するプロセス」において、当社は「船の電気」を通して様々なソリューションをお客様へ提供していきたいと考えています。

そのためのコア技術の一つと考えているのが「パワーエレクトロニクス」です。海事業界では、新燃料への代替や電気推進などが検討されており、従来の交流配電に加えてリチウムイオン電池や燃料電池などDC(直流)電源の活用も想定されることから、直流配電技術や直流/交流変換技術、モータードライブ技術など、より幅広い分野への対応が求められています。新設する研究棟は、パワーエレクトロニクス技術の習得や製品開発を目的とした活用を考えています。――日本の舶用メーカーが欧州の造船・舶用の巨大なインテグレーター型モデルに対抗するためには、デジタル化やデータの活用による日本版システムインテグレートが勝ち残りのポイントとなるとのことですが、日本の舶用業界の強みと、補うべき点についてお聞かせください。

日本の舶用メーカーは各社が得意とする機器をそれぞれに持ち、ノウハウを蓄積してきた経緯があります。日本人らしい細やかさや配慮が機器の性能や機能にも反映され、使い勝手の良い製品を作り上げてきたのだと感じますし、アフターサービスまで丁寧に対応する点も日本の舶用メーカーの強みであると認識しています。

一方で、欧州は新技術や新製品のコンセプトの打ち出し方が上手く、スピード感をもって実績を積み上げているように感じます。環境対応技術においても、基礎技術では日本が先行していたとしても、実用化は欧州に後れをとっているというのが実状ではないでしょうか。各国政府や船級協会、研究機関に企業の枠を超えた連携、数多くの実証プロジェクトの実施、多額の予算の割り当てなど、うらやましく感じることもあります。また、お客様のニーズに合わせたシステム提案力や機器同士を統合する技術力、個々の機器のデザイン性など、欧州メーカーから学ぶ必要性を感じます。欧州海事業界、特に環境対応面の情報収集やプロジェクトへ参画するためにこの10月、アジア企業としては初めて欧州最大手環境海事クラスターであるMaritime Clean Tech(所在地国:ノルウェー、「MCT」)に加盟登録されました。今後の脱炭素化時代に向けて業界に貢献していきたいと思います。

―――これまでのご経歴についてお聞かせください。

地元の今治西高校時代は、自分の言動が周囲の目にどう映るか気になってばかりで、自分を表に出していくことが苦手なタイプでした。会話をするのもごく親しい友人のみで、高校生の頃に女性と話したのはわずか4、5回程度だったと記憶しています。クラスメイトの談笑の輪の中に入って話すことが、当時の自分にはしんどいものでした。

―――現在の小田社長のお姿からは、全く想像もつきません。

その後明治大学へ進学し、今でも関係が続く大切な友人達との運命的な出会いがありました。それまでは、周囲からの評価を気にして悶々としていたのですが、この友人達との出会いをきっかけに、素の自分をどんどんさらけ出しても良いのだと気付かされました。初対面の相手にもストレートに自分を表現することができるようになり、まるで人生が変わったかのような感覚でした。大学時代はゴルフサークルにも入り、青春を謳歌できたと感じています。

大学卒業後の就職先は三菱電機に決まっていたのですが、中学生の時から心に決めていた米国留学の夢を叶えたく、大学卒業後にカリフォルニア大学サンタバーバラ校に1年間留学しました。

―――元々、三菱電機さんでの下積みを経て家業を担う心づもりをされていたのでしょうか。

大学時代の途中までは家業を継ぐつもりはなく、将来は設計関係の職に就きたいと考えていました。しかし大学2年生だった1988年に、父の小田 道人司社長(当時)が藍綬褒章を受章し、記念パーティーの場で、500~600名もの社員が会社を支えていることを目の当たりにし、父に「会社に入れてください」とお願いしました。――会社経営の規模感や多くの人の力を結集して運営する力強さに感銘を受けたということですね。

自分にもチャンスを与えてもらえるならば、是非とも働きたいという思いでした。米国からの帰国後は、三菱電機名古屋製作所に3年間勤めた後、1995年のちょうど創業50周年の年に渦潮電機(現 BEMAC)に入社しました。

――経営の舵を取るポジションにいらっしゃる現在までを振り返ると、紆余曲折もあったのでしょうか。

2004年以降の30~40代にかけては、会社として海事業界に認めてもらうために、是が非でも実現させなければとの思いでグローバル展開を推し進め、業績を伸ばすことができました。また同時に、新たな技術も積極的に導入し、会社全体の規模も拡大しました。その一方で、単純に会社を大きくすることが目標なのではなく、自分、そして会社が今後進むべき方向や達成すべきものは一体何なのかを考え、日々葛藤し続けていました。

そのような状況の中、定年退職する社員達と面談をした際、当社との縁に涙を流して喜ぶ社員の姿を見て、自分と言う人間が生まれ存在する意味とは何なのかということに改めて気付かされました。自分にとって大切な社員や家族の存在、そこに存在する自分の意味について、次のように考えています。まず1つ目は、息子と娘が精神的に自律し、自分自身を人生の主役として幸せな人生を送れるよう、時には厳しく、時には愛情いっぱいでサポートすること。2つ目は、BEMACが幸せあふれる存在となり、社員が自律した大人として育ち、価値のある目標に向かって学び、進み続ける模範企業に成長させること。そして3つ目は、お互いに傷付けることなく、想い高め合う世界となるような行いを、ひとつずつ積み重ねていく、ということです。

――座右の銘についてご紹介をお願いいたします。

「知行合一」です。これまでの会社経営では、難しいとかお金がないといった言い訳はせず、「自分がすべきことは必ず行動に移す」をモットーに取り組んできました。また、当社のグループポリシー「前へ」という言葉は、明治大学時代に所属していたラグビー部の北島忠治監督が大切にしていた言葉です。前に行かないということはすなわち逃げるのと等しい、この言葉も肝に銘じています。

――最近感動したことについてお聞かせください。

今年春に社会人になった娘を連れて9月に欧州へ出張した際、予定していた飛行機が前日にキャンセルとなり、急きょパリ経由で移動することになりました。ちょうど週末だったことから、マロニエ並木のシャンゼリゼ通りをはじめ、パリの名所を娘と2人で電動キックボードに乗って20キロほど走って巡り、とても気持ちの良いひとときを過ごしました。――父と娘の旅行、なかなかない機会かと思います。出張の合間に素敵なパリ散策をされたのですね。

――思い出に残っている「一皿」についてご紹介ください。

当社は今治市内でレストラン2店舗を経営していますが、このうちの1つ、お出汁にこだわるレストラン「風音(かおん)」のデミカツライスです。このデミカツライスは、今治の人気店「グリルタイガー」の看板メニューでしたが、残念ながらお店が閉店となり、その後料理長を招き入れて復活したメニューです。3週間かけてじっくり煮込んだデミグラスソースが絶品で、シェフの真心が込もった一品です。――ライスに乗っている牛カツは、3枚か5枚を選べるようですが、私は迷わず5枚の方をいただきます(笑)。

――心に残る「絶景」についてご紹介ください。

15年ほど前に初めてトルコを旅して以来虜になり、3年に1度はイスタンブールを訪ねています。フォーシーズンズホテルから眺めるボスポラス海峡の景色は、何度見ても心を奪われます。

また国内では、懇意にしている社長仲間とのトレッキングで見に行った屋久島の縄文杉も印象的です。ひたすらトロッコ沿いの道を歩き、まるでアニメ映画の世界に迷い込んだような感覚でした。

【プロフィール】

小田 雅人(おだ まさと)

1968年生まれ 愛媛県出身

1991年 明治大学政治経済学部卒業

1992年 カリフォルニア大学サンタバーバラ校中退、三菱電機名古屋製作所入社

1995年 渦潮電機(現 BEMAC)入社

2004年 代表取締役副社長

2006年より現職

■BEMAC株式会社(https://www.bemac-jp.com/)