株式会社赤阪鐵工所

株式会社赤阪鐵工所

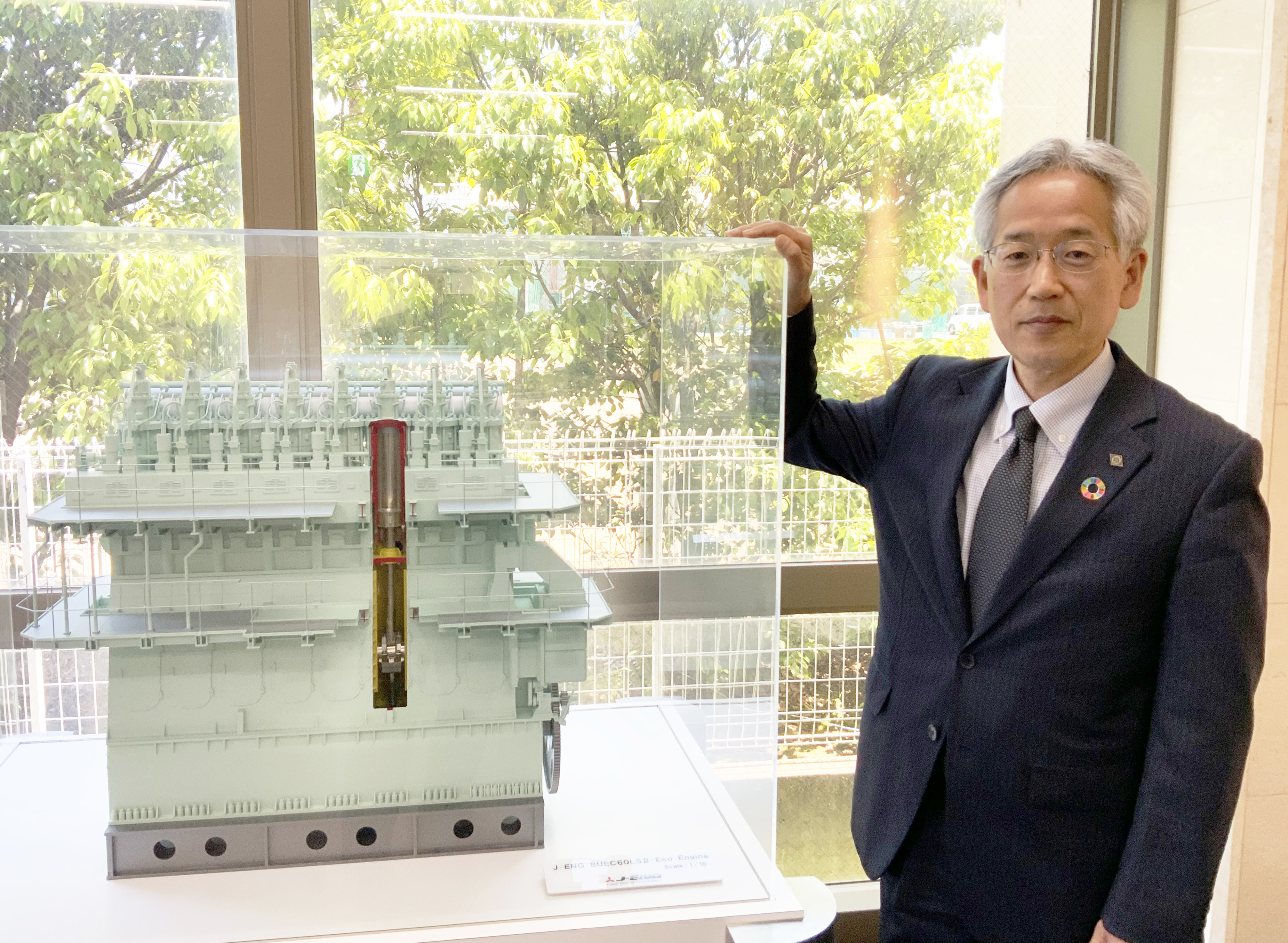

代表取締役社長

阪口 勝彦 氏――――オリジナルの4ストロークエンジン、ジャパンエンジンコーポレーションのライセンシーとして2ストロークUEエンジンなど、船舶用大型ディーゼルエンジンの製造・販売を手掛ける、株式会社赤阪鐵工所の阪口 勝彦社長です。赤阪鐵工所の概要・特色について、ご紹介をお願いいたします。

当社は1910年に創業し、静岡県焼津市に拠点を構える船舶用大型ディーゼルエンジンメーカーです。エンジン一筋110年を超える年月で培った技術によって、内航船、外航船、漁船向けのエンジンや、遠隔操縦装置等の各種製品の設計と製造を行っています。エンジンに関しては、三菱重工から事業を承継した、ジャパンエンジンコーポレーション(以下J-ENG)のライセンシーとして2ストロークUEエンジン、そして当社オリジナルの4ストロークエンジンの製造を行っています。鋳造工場やエンジン機械加工工場、組み立て運転設備を有しており、設計から製造、さらにアフターサービスも含めて一貫体制で行っています。「顧客第一主義」を経営理念に掲げ、信頼される製品づくりを通して社会貢献を目指しており、全社員が「決して船主や乗組員に迷惑をかける製品を作ってはならない」という創業者の遺訓を心に行動しています。

近年では、舶用造船業界の2大テーマである「脱炭素」、「自動運航」に対応すべく、次世代燃料を使用したエンジンの開発や、自動運航に必要なエンジン診断システムの開発を進めています。新型コロナの影響や船価高、次世代燃料に対する様子見姿勢を背景に、特に昨年以降、船舶の建造量が低下しており、当社エンジンの生産台数も減少傾向です。昨年度(2022年度)と今年度(2023年度)は、年間20台を下回る状況が続いています。一方、足元では引き合いも増えていますので、将来的な生産台数の回復を見込んでいます。過去の実績においては、年間60台程度(4ストローク:40台、2ストローク:20台)が当社の生産能力ですが、環境規制対応等を反映したエンジンの複雑化も勘案し、4ストロークを30台、2ストロークを15台の計45台の生産を目指しています。

昨年12月に日本造船工業会が示した予測データによると、2010年頃の建造ブームで建造された大量の船舶が、2030年以降に船齢20歳超に到達することから、2030年代には年間1億総トン規模の代替需要が見込まれています。当社もその波に乗り遅れないよう、着実にシェアの拡大に努めたいと考えています。――――次世代燃料を使用可能なUEエンジンの開発と将来的な次世代燃料エンジンの製造に向けて、2023年4月に、ジャパンエンジンコーポレーションと次世代燃料エンジンに関する技術協定書を締結されました。今後の展開や連携への意気込みをお聞かせください。

今回の協定に関する具体的な内容は、今後協議を進めて決定します。J-ENGは、グリーンイノベーション基金事業で、アンモニアや水素燃料エンジン等の開発を進めているので、それらを含めた中での技術協力になるのではないかと考えています。特に最近では、メタノール燃料やバイオ燃料に対する期待の声が多く寄せられていますが、何れも常温常圧で液体という特性なので、取り扱いやすい点や、既に実績があるという点で、多くの関係者から支持を得られていると感じます。 J-ENGがメタノール等の新燃料エンジンを検討する際には技術協力を積極的に推進したいと思っています。またそれを元に、将来的にメタノール燃料の4ストロークエンジンの開発に繋げていきたいです。

J-ENGがメタノール等の新燃料エンジンを検討する際には技術協力を積極的に推進したいと思っています。またそれを元に、将来的にメタノール燃料の4ストロークエンジンの開発に繋げていきたいです。

また冒頭でも触れましたが、今後見込まれる2030年代の建造ブームは、お客様との会話の中でもその可能性を感じるので、来たるべきタイミングに、重油以外のニーズに応えることができるよう、次世代燃料エンジンの開発に取り組んでいきたいです。――――クラウドサービス「AKASAKA Engine Doctor」(機関自動診断システム)の開発や、LNGを使用した船舶用ガスエンジンの開発に取り組まれています。今後の展開や新たに検討している取り組みについて、お聞かせください。

「AKASAKA Engine Doctor(機関自動診断システム)」は、本船から陸の船舶管理にエンジンの状態診断レポートを送信しています。開発当初は、1時間間隔でしたが、改良版は15分間隔で送信が可能です。また異常時は、当社の監視室にもレポートが届く仕組みで、遠隔サポートが可能です。同システムは、将来的に「自動運航」の実現に貢献できると考えていますが、今後の展開としては、①AI化によって効率化と24時間体制化を図ること、②既存のTBM(Time Based maintenance:時間基準保全)からCBM(Condition Based Management:状態基準保全)に移行することです。現在、内航船15隻に採用実績があり、4隻内定をいただいていますが、さらに拡大してデータを蓄積し、将来的な自動運航も見据えて、状態監視ポイントの見直しを行い、改良を進めていきたいと考えています。

LNG燃料対応のエンジン開発については、3年前に4ストロークエンジンの製造が完了しています。この3年間は、製品の差別化を図るために、メタンスリップの大幅低減とハイブリッド化に取り組んできました。2023年度中に技術を確立し、2024年度中の商品化を目指しています。LNG燃料は、燃料ガス供給システム(FGSS)を含めてコストが嵩むことから、内航船への普及はハードルが高いかもしれませんが、当社製品のメニューに必要であると考えていますので、先ずは来期の製品化を目指して開発を進めていきます。

この他、バイオ燃料では、4ストロークエンジンの検証が完了しており、バイオ燃料100%での陸上試験と、A重油にバイオ燃料24%混焼の海上試験を行い、何れも問題ないことを確認しています。 バイオ燃料は、エンジンの改造や船体の変更も不要なので、現状、最有力候補であると考えていますが、最大の課題は供給量が限定的である点です。そのため、バイオ燃料の調達・供給面で何かできることが無いか、調査を実施している状況です。

バイオ燃料は、エンジンの改造や船体の変更も不要なので、現状、最有力候補であると考えていますが、最大の課題は供給量が限定的である点です。そのため、バイオ燃料の調達・供給面で何かできることが無いか、調査を実施している状況です。

またこの他に、当社として脱炭素に貢献すべく、鋳造工場に使用しているキュポラ(溶解炉)を、今年2月から電子炉に切り替え、鋳造で排出されるCO2を42%削減しているほか、工場内の使用電源も再生可能エネルギー由来のCO2フリー電源に17%分切り替えるなど、会社としてのCO2排出削減にも取り組んでいます。

――――これまでのご経歴についてご紹介をお願いします。

出身は大阪市で、大学まで大阪で過ごしました。大学生の頃は、宇宙関連技術について学んでおり、スペースシャトルが大気圏内に突入する際の発熱に対応するクーリングシステムについて研究をしていました。大学院修了後は、原動機に関わる仕事を志望し、1985年に三菱重工業神戸造船所に入社しました。入社から2014年までの約30年間は、UEエンジンの設計や開発に従事していました。

2014年に赤阪鐵工所への移籍について打診があり、同年10月に移籍をしました。同社はUEライセンシーとしても良く知っており、4サイクルエンジンの開発においても自分のキャリアを活かせるのではと考え、移籍を決意しました。三菱重工からの移籍は、過去にも実績がありましたが、エンジン技術者が移籍するケースは、私が初めてでした。

入社後は、取締役執行役員製品本部長を経て、2018年に常務取締役執行役員技術本部長に就任しました。特に常務就任後は、前社長(現 取締役会長)の杉本氏や他の役員の方と、昨今の脱炭素化に伴う事業環境の変化に対して、同社に何ができるのかを話す機会が増えていきました。そのような状況の中、次期社長として私に白羽の矢が立ちました。当社が次世代燃料や自動運航という、これまでに経験のない新領域に挑戦するために、技術者出身の私に期待を寄せていただけたのかもしれません。113年もの歴史のある会社の経営は、技術一筋で生きてきた私にとって非常に大きな挑戦でしたが、やるしかないと思って決意を固めました。

入社後は、取締役執行役員製品本部長を経て、2018年に常務取締役執行役員技術本部長に就任しました。特に常務就任後は、前社長(現 取締役会長)の杉本氏や他の役員の方と、昨今の脱炭素化に伴う事業環境の変化に対して、同社に何ができるのかを話す機会が増えていきました。そのような状況の中、次期社長として私に白羽の矢が立ちました。当社が次世代燃料や自動運航という、これまでに経験のない新領域に挑戦するために、技術者出身の私に期待を寄せていただけたのかもしれません。113年もの歴史のある会社の経営は、技術一筋で生きてきた私にとって非常に大きな挑戦でしたが、やるしかないと思って決意を固めました。――――人生の転機についてお聞かせください。

2014年に赤阪鐵工所へ移籍したことです。赤阪鐵工所は、三菱重工と比べて事業規模は小さく、社員数も300人程度の中小企業です。私自身、三菱重工在籍中は技術畑に身を置き、30年以上技術一筋で職務に取り組んできましたが、赤阪鐵工所では、技術だけでなく、社員や協力会社の皆さまの生活を守り、さらに会社全体を発展させていくことが目標なので、夢と責任をもって真摯に取り組んでいます。

また私生活では、生まれてから関西圏を出たことが無く、当社への移籍を機に、初めて関西以外で単身赴任することになりました。それまでは身の回りのことは何もできませんでしたが、現在では料理、洗濯、アイロンがけから掃除まで、全て一人でできるようになったので、63歳にしてようやく自立することができました(笑)。

――――「座右の銘」についてご紹介をお願いいたします。

宮本武蔵の言葉「我 事において後悔をせず」です。仕事でも趣味でも、失敗に対して反省はしますが、後から後悔することが無いよう、最善を尽くして行動するようにしています。ただ、これだけを守り続けていては、息切れしてしまうので、「明日は明日の風が吹く」という言葉も併せて心に留めています。今のベストを信じ、むやみに心配しないことを意識しています。――――最近感動したできごと、または夢や目標について教えてください。

昨年、初孫が産まれたことです。特に孫とのスキンシップは癒される時間です。私自身が子育てをしていた時は、私が抱っこするたび娘に泣かれてしまったので、ほとんど自分の腕に抱くことができませんでした(苦笑)。孫の場合は、私が抱くと不思議と泣き止むのです。自分の娘を抱っこできなかった分、孫をたくさん抱っこできているのかもしれません。――――思い出に残っている「一皿」についてお聞かせください。

姫路駅前のホテル日航姫路にある「鉄板焼 銀杏(いちょう)」のステーキです。お肉が柔らかくジューシーで、シェフこだわりの食材もとても美味しいです。家族のお祝いやイベントでもよく訪れていますが、シェフとの会話も楽しく、この店で食事をすると自然と元気が湧いてきます。妻も最後の晩餐をするならこのお店のステーキが良いと言うほどお気に入りです。

焼津でお勧めのお店は「食事処かどや」です。とにかく魚が新鮮で美味しく、雑誌などにも紹介されている有名店です。焼津には「磯自慢」という焼津唯一の蔵元で造られている日本酒があるのですが、このお酒を飲みながら食事をするのが最高です。ちなみに「磯自慢」は、2008年に開催された洞爺湖サミットの夕食会において乾杯用のお酒としてふるまわれたそうです。

――――休日はどのように過ごされていますか。

ウォーキングは、関西に住んでいた頃から続けています。静岡に来てからは、ディスカバリーパーク焼津の近くの海岸沿いを歩いています。東の方角に向かって歩くと、正面に富士山が見えるので、景色も楽しんでいます。新しいアイデアが浮かんだり、自分自信を客観的に見つめることができるので、心地よく過ごせる時間です。静岡に来て約8年半が経ちますが、1人で温泉旅行に行くことも増えました。最近はコロナ禍でなかなか行けませんでしたが、伊豆や山梨、箱根など15回ほど行きました。

ウォーキングは、関西に住んでいた頃から続けています。静岡に来てからは、ディスカバリーパーク焼津の近くの海岸沿いを歩いています。東の方角に向かって歩くと、正面に富士山が見えるので、景色も楽しんでいます。新しいアイデアが浮かんだり、自分自信を客観的に見つめることができるので、心地よく過ごせる時間です。静岡に来て約8年半が経ちますが、1人で温泉旅行に行くことも増えました。最近はコロナ禍でなかなか行けませんでしたが、伊豆や山梨、箱根など15回ほど行きました。――――心に残る「絶景」について教えてください。

散歩コースから見える富士山も綺麗ですが、特に素晴らしいのは、伊豆の国パノラマパーク「碧(あお)テラス」から見る富士山です。雄大な富士山と駿河湾を一望できる絶景に悩みも吹き飛び、パワーを貰うことができる場所です。

【プロフィール】

阪口 勝彦(さかぐち かつひこ)

1959年生まれ 大阪府大阪市出身

1985年3月 大阪大学大学院 基礎工学部 基礎工学研究科 修士課程 修了

1985年4月 三菱重工業株式会社入社

2014年10月 株式会社赤阪鐵工所 入社 営業本部長付部長 就任

2016年6月 取締役執行役員製品本部長 就任

2018年6月 常務取締役執行役員技術本部長 就任

2021年6月 常務取締役執行役員技術製造本部長 就任

2023年4月より現職

■株式会社赤阪鐵工所(https://www.akasaka-diesel.jp/)